新聞

2018年8月28日

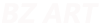

当今美术界的爱因斯坦 文/王博(《投资与合作》主编) 张芳邨出生于书画世家,畢業於中央美院。長期以來,他追求情懷豪放的繪畫藝術表現形式,關注繪畫藝術元素自主的現象。1997年,他發現BZ畫法;2006年,他潛心研究10年的BZ畫法問世。這一畫技的誕生,使得神秘的BZ繪畫形式,告別了傳統的以筆和顏料繪畫的原理,轉而通過礦物質的化學反應呈現色彩瑰麗、形態多維的藝術作品。這一史無前例的繪畫發明,让张芳邨从此成为世界上颠覆人类美术史的绘画科学家。 发明“BZ绘画” 张芳邨从小喜爱天文学,但受執教魯藝的家父影響,他最終走上了繪畫之路。考入中央美院後,他師從於靳尚誼先生,學習具象寫實繪畫。可是,長期的繪畫實踐中,他總覺得寫實畫法無法自由抒發自己的情懷。1997年,一個偶然的機會,他從書上看到一種簡稱為“BZ”的化學反應,從此,“BZ”科學為他打開一個神奇的世界。 所謂“BZ反應”,就是前蘇聯科學家別羅索夫和柴波廷斯基在1959年共同發現並以他們名字中的第一個字母命名的化學反應原理。這種反應,簡稱“化學鐘”,實質上,它是指一種化學振盪形態。即,在適當的催化劑“錳”和“鈰”的作用下,用丙二酸氧化溴化鉀在皮氏培養器中混合溶液後,可以看到培養器中不斷輻射出顏色奇異的波紋;比如,溶液首先會變成藍色,接著變成紅色,然後又變成黃色,而且形狀如波;如果繼續添加物質,反應還將不斷進行,顏色、形狀還會不斷變化。 事實上,紅、黃、藍是宇宙當中的三大原色,人的肉眼可以辨別的兩千多萬種顏色,都是由這三種原色組成。张芳邨遵循BZ反应原理,將三大原色稀釋到可反應的程度,然後將其澆注空白畫布上,經過一段時間之後,自然生成各種色彩斑斕、構圖混沌無序、肌理呈波紋狀的藝術畫作。 美國科學家施萊辛格曾說:“20世紀的科學,永遠銘記的只有三件事,相對論、量子論和混沌論”。物理學家福特也認為,混沌論是20世紀科學的第三次革命。而化學振盪,是開啟化學混沌論的一把鑰匙。因此,张芳邨对BZ反应的认识以及BZ原理在绘画技法上的应用,使得“混沌論”為繪畫藝術帶來了一場革命。 “遺憾的是,BZ反應當時並沒有引起科學界應有的重視,它一直被埋沒了四、五十年。後來,比利時的一位科學家普利高辛提出耗散結構理論,为此还写了一本专著《确定性的终结》,並因此獲得諾貝爾化學獎,科學界才對BZ原理有所重視。”张芳邨解释,他正是看了普利高辛的書,受到“耗散結構”理論的啟發,加之個人反复研習、實驗,才成功地將BZ原理應運到自己的繪畫創作實踐中。 张芳邨透露,為了掌握BZ科學,當初他還自學了繪畫學、色彩學、解剖學、透視學、宇宙學、物理學、自然科學、哲學等多門學科的知識,正是由於有這些知識作基礎、並進行了無數次的繪畫實驗,才最終研究發明出BZ畫法。回首這段往事,他由衷地感嘆,BZ畫法無疑是技術與藝術的完美結合,也是藝術與科學的完美結合。 2006年,张芳邨终于将研究10年的BZ画法正式面世、在中國國家博物館舉辦了盛大的個人BZ繪畫作品展。儘管當時有人還看不懂這門繪畫藝術,甚至有人認為BZ畫法是“天方夜譚”,但张芳邨对自己的BZ绘画艺术充满自信:“這種畫分三個不同維度,左邊、右邊、正面,從三個側面可以分別呈現不同的畫像。而且,BZ畫法可以在幾個小時內揭示大自然在幾十年演變的規律和密碼,所以,BZ畫法堪稱人類化學理論與美術技法結合的典範。” 的確,從古至今,畫作都是畫家用筆劃出來的,而BZ畫法則通過一場科學實驗、通過化學反應形成奇異藝術畫面。由於每一場實驗的結果各不相同,所以每一幅畫作的三維成像也各自不同,因此,张芳邨的每一幅BZ画作都具有“独一无二”的艺术价值。 更為重要的是,BZ繪畫並不局限於架上的創作,它還可以在雕塑體、建築樁、陶罐、瓷板等物體上廣泛創作。目前,张芳邨已在利用BZ画法创作水墨画、油畫、陶瓷畫、雕塑等作品。他說:“萬世萬物,我都可以把它們當做媒介,進行BZ反應繪畫創作。因此,我敢說,BZ繪畫是顛覆人類繪畫史的畫法。” 據悉,古希臘47000年前的岩洞壁畫,經過幾萬年的變遷後色彩至今如初,正是由於原始人使用了動物脂肪與天然礦物質混合生成的調和顏料,這是人類最早發現的經過化學反應形成的顏料。到了歐洲文藝復興時期,達芬奇、米開朗基羅、拉斐爾等畫家,都是採用這種原料繪畫。後來,人們開始使用蛋清、亞麻油與各種礦物質研磨調和而成的顏料,這已經屬於比較現代的繪畫原料了。而BZ畫法所用的顏料,完全采用纯天然矿物质与张芳邨独立发明的BZ化学配方、按比例配製反應而成。 张芳邨称,用BZ配方自然生成的畫作完全是動態的、有生命的,畫會在畫布上呈現各種韻律與色彩,畫面經過1至2個小時的運動之後才能凝固形成。而在這1至2個小時的時間裡,畫面時刻在走動、在演變,直到運動結束之後,最終呈現的畫面,連畫家本人都想像不到。 談及這種神奇收穫,张芳邨表示,這是他長期學習自然科學、經心頓悟規律的結果。他說,從上世紀九十年代以來,通過對藝術和科學關係的探討,他逐漸認識到:科學是以數學為語言,藝術是以感覺為語言,而感覺是人的精神意識反應的結果。科學以數學為語言的結果是,它可以解釋超乎人類視覺和想像範圍內的世界,並可以預測未來。為之他感慨:“如果沒有數學提供的抽象描述,物理學永遠不會超越簡單的力學。”他進而對自己過去的具象繪畫進行了否定。他說:“如果沒有感覺提供的抽象描述,藝術永遠不會超越簡單的描摹。” 回顧十九世紀以來的藝術史,我們知道,是科學對光的發現,讓印象派開拓了眼界,把真正的光帶入了繪畫。“所以,我格外地敬佩科學家,特別是愛因斯坦及其相對論。正是由於我深入學習了人類最前沿的科學,之後,才發明了BZ畫法。從這個意義而言,科學造就了藝術,藝術發展了科學,科學是藝術的啟明星。”张芳邨说。 “画法超过了毕加索” 张芳邨一向关注绘画元素的自主现象,這是他BZ畫法的核心藝術價值。中國著名藝術評論家方振寧先生曾經對“BZ畫法”高度讚許:“张芳邨的BZ画法模式是中国稀有的画法,BZ畫法是世界藝術史上唯一的。這種畫法超過了畢加索,對人類的藝術做出了巨大貢獻。”他還指出,“张芳邨关注的是艺术自主现象,即繪畫元素的自主現象,这是张芳邨绘画的核心。” 我們常讚歎,自然美景是大自然的天合之作。而BZ繪畫,與其有異曲同工之妙。“我的這種繪畫,看似無序,實質有序,因為它就像接到上級指令一樣,進行自主運動。”张芳邨谦逊地表示:“我很慶幸自己有這樣的發現。但我本身並沒有那麼偉大,我只不過多學了些人類智慧的知識,並用我的熱情和本身的正能量,把對大自然的愛表現了出來。” 张芳邨直言,傳統畫法和BZ畫法的本質區別就在於,BZ繪畫注定不是具象的,畫面自己能夠產生一種生命,這種繪畫的自主現象,就是BZ繪畫的核心。他稱,這種藝術形態的變革,來自於對科學規律的遵循,同時,它又使藝術回歸到了科學的本源、回歸到了宇宙自主運動的軌道。 有人稱,從表面上看,张芳邨的BZ绘画,有點類似於美國抽象主義畫家傑克遜·波洛克的風格,實際上,二者在本質上是不同的。 波洛克在繪畫史上的貢獻是,對繪畫重力的解放,他第一次使畫筆在不接觸畫布的情況下自由作畫; 而张芳邨关注的是物质元素之间产生的BZ反应,也就是元素之間的“自組織現象”,它有些像數碼建築設計中的“自律生成設計”,即通過最小限度地控製材料和人工操作來達到自動設計的結果。 眾所周知,使用調色油混合顏料來作畫,這是傳統繪畫的基本常識,即使是印象派使用“點彩”的方法,也會先進行配色。而BZ繪畫,則讓不同的顏料在畫布上自由流動、相互滲透、相互反應,最終在振盪中實現“自我組織”,這種振盪產生的結果就是混沌的視覺結果,而這種結果,正是畫家所不能控制和預料的自然繪畫。 近20多年來,人們對於“自我組織”化學反應的研究,已經成為很時髦的一門學科。同時,這種自組織現象,也啟發了藝術家對繪畫方法論的認識和對繪畫新領域的開拓,而张芳邨的BZ画法,無疑就是人類美術史上一次全新的偉大實踐。 人類對藝術的重新詮釋 藝術的偉大內涵,激發藝術家們在追求創新與發明的路上永無止境。BZ畫法的問世,無疑挑戰了傳統的繪畫形態。有人說,這種革命,是時代文明的產物,也是美學藝術本質的要求,更是美術家肩負的歷史使命。张芳邨说,宇宙生生不息,藝術創新無限,人類必將迎來繪畫史上的大BZ時代。而大宇宙產生的萬事萬物,必將經過複雜的變遷又產生新的生命體。由此,BZ畫法將通過藝術的形式,發現和解密宇宙生命的密碼。從這個意義上說,BZ畫法正是科學發展的必然,也是藝術發展的必然,而這種必然,將演繹出宇宙和人類“天人合一”的無限神奇。 “我發明的BZ畫法,的確是非常偉大的一種發現。畫的時候並不知道結果會是什麼,經過科學演變之後,它才會像藍寶石一樣綻放異彩。如果說我這種BZ繪畫的美學價值,會改變人類對藝術的重新詮釋、重新思考,開闢更廣的藝術創作道路,那麼,我希望今後在其他自然科學領域,也能獲得類似的藝術創作啟迪。” 张芳邨认为,作為一個藝術家,就應該不斷去探索,讓自我的心靈時刻跟著大自然去交換。”他說,歷史上那些大的哲學家、科學家、文學家、政治家,之所以偉大,就是因為他們的思想偉大。“所以,我們搞藝術創作的藝術家,一定要思想偉大,而不能只停留在傳統技術上、只強調技術和技巧,因為思想觀念不更新,是無法創造出震撼世界的作品的。與此同時,還需懂得在寂寞中堅守信念,堅持藝術的生命在於發明的原則。”张芳邨的BZ艺术,是藝術史上藝術和科學聯姻的繼續,也是庫普卡所說的“藝術要求由發明出來的成分組成”的實證。张芳邨发明的BZ艺术,已引起了美術界的極大關注!目前,BZ藝術已在中國大陸和台灣地區開發了一百多種專利及商標。2014年,這些知識產權,就將在IT、地產、影視、汽車、時裝、背包等許多領域廣泛應用。有人說,张芳邨总是能够十分敏锐地发现比自然科学家更为深邃的科学领域。事實上,他的眼力絕非偶然。採訪中記者獲知,张芳邨从小就崇拜爱因斯坦,尤其是對天體物理極其感興趣,他常常會仰望天空凝思:地球懸在空中怎麼就掉不下去呢?在他看來,創造人類生命體的宇宙太奧秘了,因此,他時刻都在夢想能夠成為愛因斯坦一樣的科學家。今天,在崇尚自主創新的偉大時代,當中國擁有了BZ藝術的偉大發明,我們不禁為之感嘆:一路追求科學、一生探索不止的张芳邨,不正是當今美術界的愛因斯坦嗎? ——王博 撰寫於2014年2月 發佈於2018年1月

2018年8月28日

中国神话——世界革命性“BZ艺术”首创者——油画艺术家张芳邨 文/刘军(艺术评论家) 艺术和科学的完美结合使他发现和首创了世界上独一无二的革命性“BZ艺术”,BZ藝術的發現與創立,將會改變人類視覺語言的新思維與新方法掀起繪畫史新的篇章。 “BZ藝術”依據科學中“B-Z”反應(“BZ反應”是說上帝,<宇宙>是由圖案設計完成的)產生靈感,進而發現首創了世界上獨一無二的“B-Z”畫法。 “BZ藝術”的發現使繪畫藝術產生了質變,它使繪畫藝術達到了前所未有的高度和境界,它是人類尋求自由、真實、純粹與精神的視覺表徵。 物質的精神(靈魂)是世界的本原,物質的外貌只是蒙在真實世界上的一層面紗,人們只有透過面紗才能看到閃光的精神。而現實中具備這種洞察力的人不多,只有真正的藝術家才具備這種能力。是因為藝術是心靈的活動,是絕少有人覺察的“心靈震盪”,“是一中包藏在自然形式下的心靈的特殊狀態。”而那些長於表現技巧的藝術家則不能喚醒未來藝術中的精神。 “BZ藝術”揭示了繪畫中的偉大真諦,它超越了宇宙中客觀條件下的“B-Z反應”,因為“BZ藝術”施加了藝術家潛意識情感的發揮,並註入了不同的物質進行反應、突破。由原來的無序混沌狀態變成時間、空間等方面有序的新狀況。讓物質的顏料自身催化,也就是說反應的生成物能夠催化反應,加快自身合成。非生命系統中的簡單成份可以輕易產生自發的複雜模式和結構。最後形成的美麗圖案連藝術家本人都感覺驚訝,它超越了“B-Z反應”的美麗圖案。 自然反應加上藝術家的介入與突破,達到了自然界中天人合一最完美的圖畫。 從藝術史上看,每個時代的偉大畫家,都在那個時期把發現有所創造。他們重新改變了人們觀察世界視覺的方法,如古典主義、寫實主義、印象主義、野獸主義、立體主義、未來主義、超現實主義、表現主義等等,他們研究和表現的只是繪畫中事物的表面現象、物質的外貌。而“BZ藝術”探究的是繪畫中事物的本質、世界的本原、物質的精神。 “BZ藝術”把繪畫精神重新提高到史前對人類繪畫精神的需要。從愚味到文明,從史前岩洞壁畫到宗教、再到科學直到今天的人類高度文明。 繪畫藝術起到了開啟人類智慧大門鑰匙的作用,而二十一世紀的人類文明更應該有智慧和光明前途,繪畫精神更需要人類智慧和偉大思想。 “BZ藝術”以紅、黃、藍三原色為主基調,用獨創的表現手法為元素創造有生命力的繪畫語言就像一部交響樂具有震撼力。他的作品透射出玄奧的科學思想和強大的人格力量,是天堂般寧靜、廣袤的畫面充滿了巨大的張力和咄咄勃發的氣勢。這使得每一個走進他作品的人都為之一震,從而打開心靈深處蒙上浮塵的窗戶,去追尋畫家體驗充滿神奇奧妙五彩斑斕的世界裡找到共有的主題,喚醒對真的感悟,對善的崇尚和對美的追求。 “BZ藝術”它的獨到之處在於畫家用心靈去詮釋高懸的靈魂,用不斷變化,渾然天成的色調和線條去揭示創造生命的宇宙。 世界當代藝術沒有產生真正的大師與巨匠,如:“達芬奇、塞尚、畢加索、馬蒂斯、莫奈、康定斯基”。是因為當代藝術假、大、空、傻、呆、痴,最缺乏的是思想。當代藝術只追求藝術價格,不追求藝術價值,真正的大師是藝術價值決定藝術價格,而不像當代藝術價格決定藝術價值,是當今的經濟發展看到藝術作品有利可圖,使藝術作品喪失了道德標準。 张芳邨所创立了BZ艺术,可以填補世界當代藝術沒有大師巨匠的空白。國外某藝術評論家說:“畢加索的畫在波洛克畫的面前是小兒科,我敢說:“波洛克的画在张芳邨画的面前是小儿科”。因为张芳邨发现了从古至今绘画伟大真理“BZ艺术”。BZ藝術反映繪畫中的本質和最高境界,是藝術家和物質的顏料自然融合,是潛意識的無意,而非有意識中的有意,是區別於任何時代畫家的。 康德說:“感覺資料是虛假的,事物本身與其表像是兩回事”,不管是達芬奇、莫奈、塞尚、畢加索,他們只是用繪畫手段表現事物的表象,而非事物本身。如達芬奇發現了透視法和五大調子,用此方法能把事物表象表現的非常逼真,在二維的畫面表現出三維的事物表象,其實是一種虛假,大家都知道一張蘋果的照片,其實只是一張平面紙而已,不是真實能吃的蘋果。比如印象派的代表人物莫奈的畫是當時色彩學的發展使其事物的表象增添了豐富的顏料,因為他們走出了畫室,拋開了古典主義素描似的單一色彩,尋找大千世界美麗的顏色,但還是事物的表象非事物本身。再比如現代派之父塞尚他拋開了印象派一味追求事物的表面色彩,提高到追求事物的結構,不受陽光所帶來的時間空間影響,但事物的結構還是事物的表象。再比如畢加索受塞尚的影響,創立了立體派,他是把事物結構看不到的另一面表現出來畫在畫面上,主觀地表現事物的全貌,但還是表現事物的表象。 波洛克是有史以來把繪畫精神表現的淋漓盡至的人,是偉大的前無古人的,可惜他沒有更深層的研究和探索。而张芳邨不象其他画家,只局限在繪畫領域,他從小就對繪畫和科學產生濃厚興趣,後來又進入美院深造學習,他不斷探索繪畫的表現形式,看繪畫理論書籍,還研究看了大量的自然科學,理論物理科學以及中外哲學書籍,大大豐富了他創作的思想。 他在1997年畫具象繪畫過程中發現和創造了BZ藝術。我問他世界上別的畫家怎麼沒有發現這種繪畫真締,你是如何發現的,他說:“世界上別的科學家怎麼沒有發現萬有引力定律,怎麼牛頓發現了,就是牛頓用反思維方法提出疑問,蘋果怎麼從樹上往地面上落,不往天空上落,從而發現了地球有引力,進而發現萬有引力定律”。畫家還說:“不論是科學家、哲學家、藝術家之所以偉大是他們與眾不同的思想,如果我不給出答案(BZ藝術),恐怕世界上很少有人能讀懂我獨創作品裡所蘊含的偉大發現與創造”。 他以樂觀,頑強的態度,把他的理想主義色彩,點染滲透在現實生活中,一步一個腳印的達到他自己所嚮往的至高點。 劉軍 2006年10月8日寫於北京

2018年8月28日

藝壇盛事 文/邱兆億(《世界論壇報》社長) 多年前,經由尊敬的好朋友,中國台灣女企業家協會副理事長,海峽兩岸文化形像大使王茗茗的特別介紹,我有机会与首创世界 BZ 艺术绘画的艺术家张芳邨结善缘,見證了這位充滿才氣、朝氣與潛力,具有遠大抱負與願景的傑出藝術家,躍登國際藝壇的腳步。 张芳邨独特的画风赋予了艺术品崭新的风貌,不僅在兩岸藝術界產生影響,也征服了喜愛藝術的中外貴賓,更引起國際藝壇及收藏家的肯定和青睞。 张芳邨先生首创世界BZ艺术绘画,以紅、黃、藍三原色為主基調,用獨創的表現手法創造有生命力的繪畫語言,具有交響樂般的震撼力。整個畫面充滿了巨大的張力和磅礴的氣勢,讓每一位欣賞作品的人,都為之一震,進而追尋藝術家是如何用心靈去詮釋思考者的靈魂,以及運用BZ藝術繪畫中渾然天成的色調、線條及變化去揭示創造生命的宇宙。 张芳邨的BZ艺术让我不禁想到 《星际穿越》、《 天幕:一個宇宙信息記錄員的日記》 (簡稱 《天幕》 )、《 地心引力 》 等小說和電影。一直以來,我不知道用什麼語言表達:在宇宙最深處、最暗處、也許蘊藏著最美麗的圖畫,蘊藏著最美麗的故事。作為電影,《星際穿越》 做了不錯的探索,但表達得遠遠不夠,遠遠不過癮。看到BZ藝術之後,我終於明白了,那些美麗的、看不見的事物,就應該是這個樣子,就應該如此美麗。從另一方面說:描写张芳邨大师及其BZ艺术的图书《爱之痕》,是我見過的為數不多的,文獻資料,內容信息量,思維模式,寫作角度,尤其是創新創意等方面,絕不輸於歐美作者的傳記,更令人愉悅的是,《愛之痕》 兼具科學的深遠視野和星空一般的浪漫情懷及詩意。對於一個科技類領先的出版大社清華大學出版社來說,藝術家的傳記理應以此形式出版。 张芳邨先生的传记即将问世之际,我有幸為之序。我相信,書中寶貴的經驗與智慧能夠促進社會祥和,勵志藝術界後進並對他們有所助益,同時讓每一位喜愛藝術的社會大眾深深獲益。

2018年8月28日

藝術與科學的一場邂逅 文/李逸龍(中國石油大學(華東)經濟管理學院黨委書記) 每次看到芳邨的作品,總是被深深震撼,被一種極有境界的美所震撼。 每次见到芳邨本人,總是被深深吸引,被一種特別單純的友善所吸引。 我一直把芳邨当一个画家,因為他的作品表現出了卓越的藝術才華。但我發現自己錯了,因為當他給我解釋BZ反應的時候,他儼然是一個科學家!當他運用BZ原理獨創了BZ自組繪畫的時候,我相信:他是一個發明家!他促成了藝術與科學的一場邂逅,用科學表達藝術,用藝術理解科學,完美结合的结果是如此惊艳! 芳邨的作品带来震撼,源於其境界。 首先是率真境界 藝術作品,貴在自然率真。莊子說“真者,精誠之至也”,不精不誠不能動人。繪畫是從不同的角度,利用顏料的物理化學作用來表現和傳達美。BZ繪畫和傳統繪畫的區別在於,傳統繪畫是畫家直接控制顏料停在哪裡。而BZ繪畫最奇妙的地方是元素之間的“自組織現象”,是畫家讓不同且有限的顏料,在畫布上自由地流動滲透、遭遇交融,讓它們在振盪中“自我組織”,吐納天地精氣,展現造化神功,從而產生混沌純粹、自然和諧的境界。品鑑BZ藝術之美,一定能夠深深地感受到這一份率真境界,體驗到自然生成的真情實感,陶冶出至真至誠的超然心態。在超越市俗的靜觀品味中,享受到老子所推崇的“道法自然”的幽遠玄妙,沉醉於莊子所描繪的“物我兩忘” 的自在逍遙。 第二是意趣境界 意境是中國藝術的美學追求。南北朝劉勰評說“既隨物以宛轉,亦與心而徘徊”,唐代張彥遠提倡“外師造化,中得心源”,劉禹錫描述“境生像外”,司空圖界定“超以像外,得其環中”,意境一直都是我們欣賞和品評藝術作品的標準。芳邨的BZ绘画真正洞察到了色彩生成、變化、合成的原理和機制,使藝術真正還原到天人合一、自然生成的境界,藝術家潛意識情感的發揮、心靈的介入和觀念的主導,均以“物化”的形式由物理化學的自組織運動達到一種和諧與呈現。最後使非生命系統中的簡單成分演化為一種複雜的模式和結構,形成我們難以想像、不可預計的壯美圖畫。這樣的情景確實如明末王夫之證悟的“景者情之景,情者景之情”一樣,是一種“心物一元”的奇妙意境。BZ藝術呈於象、感於目、會於心,通過紋彩流變,讓人體悟到一種難以名狀,妙不可言的情愫和感想。 第三是神妙境界 美術之“美”的超越,在於獨具神韻、微妙Gendori。中國人的美學取向,深受易、道、佛家思想的浸染,追求神妙的境界,或稱“妙境”、“化境”。《易經》曰“陰陽不測謂之神”,老子說“故常無欲以觀其妙”,“玄之又玄,眾妙之門”,佛家將自修的最高境界稱為“妙覺”。這是一種高深莫測的境界,是自然靈氣恍惚而來,天地精神不思而至。 自組織現像是宇宙自然運動的一部分,被稱為BZ反應的自組織現像是關於化學過程演化的科學。如果兩種溶液相互融合,它們會自動產生美麗的、週期性變化的花紋,像鐘擺一樣作規則的時間振盪。芳邨在1997年画具象油画时发现和创造了BZ画法。他潛心探索研究十多年來完善這種畫法。在繪畫過程中,他把礦物質的顏料稀釋到適當的程度,讓各種顏料在畫布上自然反應,呈現出色彩斑斕、肌理鮮活、混沌和諧的圖案畫面。這種畫面神秘莫測、獨一無二,堪稱“神來之筆”,不可重複,更不可能產生所謂繪畫中的贗品。從古代岩畫到當代藝術無一不是表現事物的表像以及所謂的思想觀念,而BZ藝術探索追求的是藝術自身的本源,和藝術在物理化學特性中所呈現出的自然演變結果,使藝術作品通過自組織現象完成“生命化”的過程。這種生命化就如清人鄭板橋所說“畫到精神飄沒處,更無真相有真魂”。BZ繪畫是有“真魂”的藝術!這一場藝術與科學的驚艷邂逅,將留下遙遠的迴聲!中國石油大學(華東)經濟管理學院黨委書記 李逸龍 2015.6.4

|

|