在科学和艺术的临界点上——基于艺术史观的张芳邨BZ艺术论要

於藝術性的歷史話語張芳存的BZ藝術基本的 - 藝術與科學的決定性關頭

2018年8月28日

探究藝術本體 展現宇宙奧秘(前言)中英版

2018年8月28日

在科學和藝術的臨界點上

——基于艺术史观的张芳邨BZ艺术论要

文/榮劍(著名藝術批評家)

藝術、宗教和科學,是人類精神世界的三大建構,亦是人類脫離動物世界走向文明的主要標誌。人類三萬年前棲居於洞穴時,食不果腹,衣不遮體,但藝術想像的翅膀已經展開,他們用大自然的泥土、礦物材料,混合動物脂油,在洞穴的牆壁上繪下了人類最早的藝術作品。隨著藝術的起源,是宗教的產生,人類因為現實的困苦而試圖在精神上實現一種超越,即對有限生命進入一種時間無限的想像之中。在藝術和宗教的前驅之後,科學姍姍來遲,從古希臘時代到伽利略時代,科學始終是在力求擺脫藝術和宗教的羈絆,並因為自身的進步而在改變藝術和宗教。印象派的藝術革命本質上是光學革命,而宗教改革則是在科學的壓力下完成。科學成了藝術和宗教變革的共同催化劑。

對於科學影響之下的藝術,美國著名的藝術批評家金・萊文在他的《後現代轉型》一書中寫道:“現代藝術是科學的,它是建立在對技術未來的堅信不移、對世界進步和客觀真理的信仰之上的。它是實驗的,創造新形式是它的重要任務。自從印象主義大膽涉足光學之後,藝術開始分享科學的方法和邏輯。出現了利用愛因斯坦相對論的立體派、具有工業技術效果的構成主義、未來派、風格派、包豪斯以及達達主義分子的圖解方式。甚至連運用弗洛依德的夢境世界理論的超現實主義形象和受其精神分析過程影響的抽象表現主義的行為方式,都試圖用理性的技巧來駕馭這些非理性的事物。因為,現代主義階段信奉科學的客觀性和科學發明,其藝術具有結構的條理性、夢幻的邏輯性、人物姿態和材料的合理性。它嚮往完美,要求純潔、明晰和秩序”。萊文所描述的科學融於藝術的情況,的確構成了現代主義藝術運動的一個主流,甚至在上世紀60年代以來演變成了機器和技術在藝術領域中的狂歡。一些藝術大師如勞申伯格、鮑勃・惠特曼等人,都爭先恐後地借助於各種工業技術手段來表現他們對科學的某種迷戀。這些現象表明,現代主義藝術借助於科學的巨大動力在一個相當長的時段內,製造出藝術各種新的形式或流派。

應該如何看待現代主義藝術的“科學性”?或者說,應該如何看待藝術和科學的關係?藝術史和科學史顯然都還沒有獲得共識。在西方的一些文化批評學者們看來,比如法蘭克福學派所主導的對文化工業的批判,就是著重於分析科學對藝術所產生的負面影響,他們實際認為,藝術的科學化是與啟蒙的墮落和人性的衰退聯繫在一起,由此意味著藝術是和重複、標準化、平均化、流水線、設計性、批量生產等工業化概念相關聯,科學的藝術被等同於資本主義的文化工業,用他們的話說:“所有文化工業都包含著重複的因素。文化工業獨具特色的創新,不過是不斷改進的大規模生產方式而已,這並不是製度以外的事情。這充分說明,所有消費者的興趣都是以技術而不是以內容為導向的,這些內容始終都在無休無止地重複著,不斷地腐爛掉,讓人們半信半疑。”在法蘭克福學派的視野中,文化工業就是一種普遍複製的文化,它的所有要素都是在同樣的機制下,在帖著同樣標籤的行話中生產出來,文化具有了圖式化、索引和分類的涵義,而藝術專家和審查官之間爭議,已經證明不再有審美的內在張力。整個世界內在的批判性和否定性通過文化工業的過濾而被完全消解,技術的合理性由此變成了支配合理性本身,由此也就具有了社會異化於自身的強製本性。

在我看來,現代主義美學的實際進程,其實並不是像法蘭克福學派所想像的那樣,完全在一個科學的軌道上被不斷地複制出來從而走向墮落。自印象派繪畫拉開藝術的現代主義帷幕以來,現代藝術就是作為啟蒙運動所倡導的理性主義的一個組成部分;和整個社會的“祛魅化”相適應,現代藝術通過塑造不同於古典藝術的視覺形象而把政治的或宗教的意識形態從藝術領域中完全驅除出去,藝術真正回到了自身。以印象派和野獸派為代表的色彩革命和以畢加索為代表的造型革命,是藝術史上前所未有的創新。因此,藝術的現代性就其想像創造的本質而言,是和科學的工藝性和復制性根本對立的。科學和工業在賦予現代藝術的某種形式時,其實並未限製藝術想像的空間,也沒有消解藝術的“原真性”。在藝術的現代主義時期,確如哈貝馬斯所概括的那樣,藝術取得了和科學同等重要的位置,成為20世紀自主的價值領域。現代藝術的自律性並沒有因為攝影和照相技術的廣泛使用而受到致命影響,在本雅明提出“複製的藝術”之後的幾十年內,現代主義藝術按其自有的邏輯在歐洲和美國迅速發展,產生了諸如德國新表現主義和美國抽象表現主義等重要藝術流派。

然而,也正是在這個時期,現代主義藝術遭遇了真正的危機。用金・萊文的話來說:“現代藝術許諾過一個玫瑰色的燦爛未來,一種無止境的風格進步。但是,在1968年左右——那個凝固汽油彈、退學和廣泛分裂充斥的時代——對現代藝術的樂觀,對技術科學的武斷信念,對純粹、邏輯、形式過程的信賴,都越來越堅持不下去了。替代無限進步和發展的是缺失和斷層,通貨膨脹和價值貶值。……在一個不單一的世界中,純粹化是不可能的,現代主義已經死了”。

在現代主義的一片廢墟之上,後現代藝術開始崛起,在短短的幾十年時間便席捲歐美大地。作為對現代主義藝術的反動或超越,後現代藝術表現著和前者根本不同的美學立場,它們對“藝術作品的自律性”和“美學的自律性”的觀念加以攻擊,而這些觀念則是現代主義的哲學基石。在後現代的語境中,藝術可以是一切,但惟獨不再屬於它自己。後現代藝術之父杜尚在20世紀初就曾宣布世界上最平常的物件都可以成為藝術,他對“什麼是藝術”這個問題的經典回答是:“什麼不是藝術”?

在後現代藝術中,重複和雷同不再是藝術致命的敵人,無風格成為一種風格,“拼貼”、“挪用”和“模仿”成為藝術表現的主要手法,工業標準化生產和流水化作業被大張旗鼓地引入到藝術生產過程中,藝術家的職責只是出售觀念,他可以像擁有資本的老闆那樣僱人畫畫而不再遭遇道德的譴責,公開的模仿甚至剽竊都成為時尚,由此導致了美國文化批評大師詹姆遜所描述的那種狀況:“迄今沒有任何社會像這個社會那樣標準化,人類、社會和歷史的短暫性的溪流也從來沒有如此均勻地流動”。很顯然,在後現代的歷史語境中,藝術的同質性和復制化才真正地從技術層面上升到一種觀念、一種哲學,和“複製”相聯繫的是“拼貼”、“挪用”、“戲仿”、“圖解”等新的關鍵詞,這些關鍵詞顛覆了現代主義美學久已形成的學院化和精英化的傳統,使藝術迅速下沉到大眾主義的消費浪潮中。本雅明從電影和照相中所看到的藝術的複制化,在新的圖像時代,借助於計算機和媒體的巨大效用,已經成為我們時代的一個藝術主流。由此就不難理解中國的當代藝術為何還在它的社會母體尚處在現代主義的襁褓期,就迫不及待地掙脫而出以完成它的後現代蛻變。在前現代的、現代的和後現代的話語並置的情景下,“複製”的話語已經赫然成為中國當代藝術的主流話語,它支配或影響著中國的當代藝術生產,使得那些後現代藝術的經典視覺符號一再被重複地製造出來。

基於藝術和科學的關係所展現出來的藝術現代史和後現代史,是不是已經窮盡了藝術和科學的全部關係?現代藝術對科學所表達出來的獨立性和後現代藝術與科學的糾纏,是不是意味着艺术还需要在科学的维度下做进一步的思考?这是我在阅读和理解张芳邨BZ艺术时所涌现出来的问题意识。自印象派以來的一部藝術史,科學自始至終沒有缺場,它是以不同方式介入到藝術的創造和變遷之中,但必須指出的是,藝術家們不管是基於現代的還是後現代的立場,科學都是“間接”地介入於藝術場域,或者是作為藝術的背景出現(現代藝術),或者是作為藝術的工具出現(後現代),在這兩個不同的藝術階段,科學的機理和藝術的機理都是各自獨立存在的。由此来看张芳邨的BZ艺术,他有別於以往藝術史的意義在於,科學是“直接”出場,科學直接參與了藝術的創造,藝術家刻意突破藝術和科學的臨界點,把科學反應和藝術造化有機地結合在一起,從而打造了一種獨特的藝術——BZ藝術。

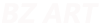

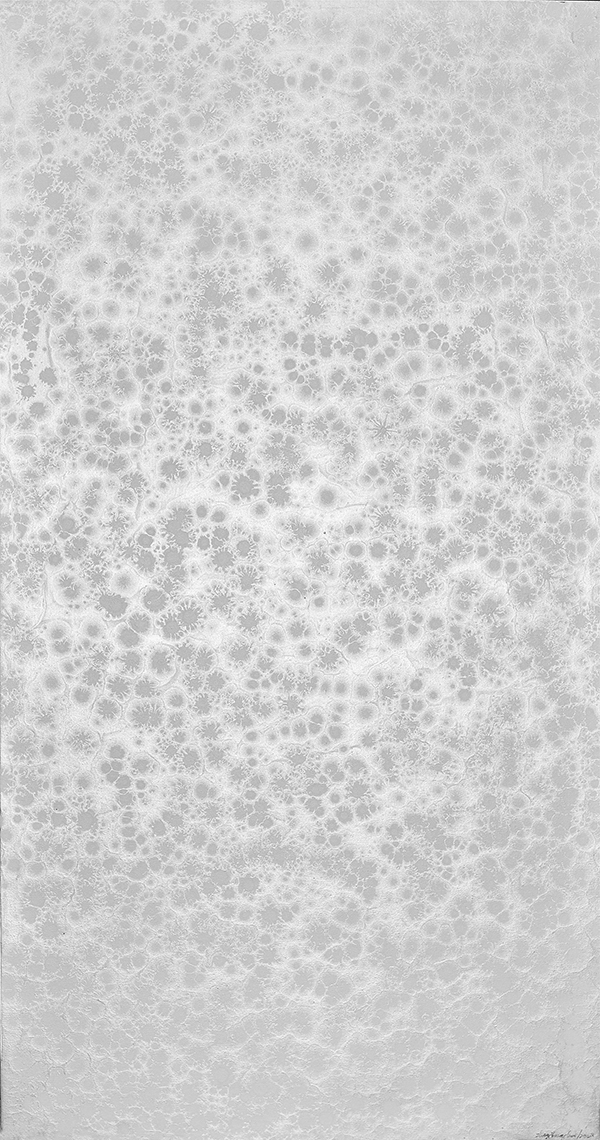

首先,张芳邨的BZ艺术不是一个标新立异的说法,而是基於一種嚴肅的科學原理,即由前蘇聯科學家別羅索夫和柴波廷斯基在1959年共同發現的“BZ反應”(以他們名字中的第一個字母命名)。BZ反應的實質是一種化學振盪,在適當的催化劑如錳和鈰作用下,用丙二酸氧化溴化鉀,在皮氏培養器中混合溶液後,可以看到培養器中間不斷輻射出有顏色的波紋,溶液先變成藍色,接著變成紅色,然後又變成藍色,如果繼續添加物質反應將不斷進行。這個反應完全是一種化學鐘。這種反應就是所謂的自身催化,也就是說反應的生成物能夠催化反應,加快自身的合成。BZ反應表明,反饋可以做為一種提供振動的方式,非生命系統中的簡單成分可以產生自發的複雜模式和結構。张芳邨把BZ的化学反应直接运用于画布上,讓各種顏料在畫布上自身反應,呈現出前所未有的圖案畫面。這種畫面是獨一無二的,不可重複的,更不可能產生所謂繪畫中的贗品。這是顏料的“自組織”繪畫,畫面是由顏料的自我運動而“自發”形成的,藝術賴以憑藉的物質顏料本身自然屬性的BZ反應,改變了從古到今傳統意義上的藝術觀念和表現手法,使藝術具有了前所未有的新形態的可能。

其次,张芳邨的BZ艺术是科学的艺术性的直接显露,科學和藝術的關聯不再是外在的,而是呈現出一種內在的聯繫。按照傳統的科學觀,科學是由邏輯和理性所建構起來的,科學所觀察到的對像很難和藝術聯繫起來,科學的“形象”無從表現。但實際上,現實中一切醜陋的事物,在顯微鏡下還原到最細小的分子或原子結構時,人們觀察到的卻是最美麗的景象。科學不僅能夠探究事物的“真相”,而且也可以呈現事物的“美相”,大自然的深層奧秘和豐富性是由無數自組織運動所構成的,BZ反應把“自然之美”真實地呈現出來,這是科學之美。科學和藝術的臨界點在BZ藝術中被打破了,我們可以把BZ藝術稱之為科學的藝術,也可以稱之為藝術的科學。

第三,BZ藝術不僅是繪畫顏料的革新和再造,是一種新的繪畫材質的運用,而且也是一種新的藝術觀念和方法的突破。顏料通過BZ反應所進行的自組織運動,在畫布、宣紙、玻璃、陶器、瓷板等載體上所形成的畫面效果,是科學反應的產物,也可以看作是自然天成的結果。材料的革新必然帶來的是藝術觀念和方法的革新,“自然”的表現改變了繪畫在傳統意義上的有意調合、製作與描摩的表現手法。從這個意義上看, BZ藝術也許是一個能夠超越由印象派所開創的色彩革命,它真正洞察到了色彩生成、變化、合成的原理和機制,使藝術真正還原到天人合一、自然生成的境界,藝術家潛意識情感的發揮、心靈的介入和觀念的主導,均以“物化”的形式由物理化學的自組織運動達到一種和諧與呈現。在這個“BZ”反應的過程中,一方面是物質顏料的自我催化,另一方面又是主體和客體的交融,最後使非生命系統中的簡單成分被演化為一種複雜的模式和結構,形成大自然和人類都難以想像的美麗壯闊的圖畫。

第四,BZ藝術是自組織的藝術,是自然天成的藝術,也是偶然的藝術,於是,人們會問,藝術家的主體地位何在?藝術家的在場是不是就如同一個科學家?手裡拿著不是畫筆而是各種瓶子?這樣的繪畫場面豈不就是徹底顛覆了傳統繪畫的作業方式?波洛克的“滴撒”式繪畫已經顛覆了傳統的架上繪畫方式,他所追求的繪畫的偶然效果現在已被藝術史公認為是他藝術成就的一個決定性因素。和波洛克比較起來,张芳邨的BZ艺术在操作的过程中,偶然性就更大了,他的作品的成功率大概只有十分之二,瓷板畫的成功率更低,是百分之幾。作品“成活率”如此之低,一方面可以視為是作品的自我生成,另一方面也可以視為是藝術家的自主選擇。在作品自我生成和藝術家自主選擇的過程中,藝術家的主體性始終是體現在觀念、情感、經驗所共同構成的藝術判斷上,他的主體介入方式是多樣的,諸如調整配方,改變試劑,增加或減少某種顏料,引導顏料流動的方向和力度,當畫面達到最佳狀態時,最終由藝術家來決定作品的完成時刻。因此,BZ藝術對藝術家來說並不是一個被動的藝術過程,它並沒有改變藝術家和作品的關係,主體和客體只有達到高度統一時,作品才會“順乎其然”地被創作出來。

我并不认为张芳邨的BZ艺术一举解决了艺术和科学关系中的全部问题,但是,他的藝術探索至少涉及到瞭如下問題是值得批評界高度關注:

BZ反應讓繪畫媒介從“死”的材料變成了“活”的材料,顏料基於化學反應所進行的自組織運動有可能徹底改變以往所有繪畫的方式和方法。

基於BZ反應的繪畫是科學的藝術性的直接呈現而不是間接介入,科學反應和藝術造化具有大致相同的旨趣和境界,科學和藝術在對立中呈現統一。

BZ藝術是自然天成的藝術,是偶然的機遇的藝術,藝術家的主體性就在於把偶然的機遇的藝術效果在瞬間“定格”下來,主體和客體必須高度統一。

BZ藝術是科學反應和藝術造化的統一,是藝術和工藝、藝術和技術、藝術和科學的統一,當然,也是藝術和自然的統一。大千世界其實是一個整體。

丹托提出藝術的終結,是基於藝術的可能性已經徹底喪盡;我認為,张芳邨的BZ艺术展示出了一种新的可能性。

榮劍

2017.10.5

榮劍:哲學博士、著名藝術批評家、策展人。2005年創辦北京錦都藝術中心,自2006年4月起,在“第三空間”的理論主題下推出了“中國抽象藝術系列展”,迄今已舉辦了二十多回,在業界產生了良好的反響,被業界公認為是中國國內推廣抽象藝術最重要的藝術機構。榮劍在《中國社會科學》、《哲學研究》、《政治學研究》、《光明日報》等重要報刊發表了上百萬字的理論文章,出版的专著有:《民主論》(上海人民出版社1989年)、《超越與趨同》(中國人民大學出版社1988年)、《馬克思晚年的創造性探索》(河南人民出版社1993年)、《社會批判的理論與方法》(中國社會科學出版社1998年)。其中《民主論》一書產生了重要的影響,被美國國會圖書館作為經典文獻收藏。

|

|