探究艺术本体 展现宇宙奥秘——张芳邨“BZ艺术”解读

藝術的本質和宇宙奧秘的示範勘探〜張芳存的BZ藝術解讀

2018年8月28日

1993年作品《長發少女》參加93北京國際拍賣會

2018年8月29日

探究藝術本體 展現宇宙奧秘

——张芳邨“BZ艺术”解读

文/王端廷(著名藝術批評家)

從一定意思上說,一部西方現代藝術史就是一部不斷追尋藝術本體、深入探索萬物本質的歷史。從印象派開始,藝術擺脫了宗教和政治的束縛,而走上自立自主之路。正所謂“畫什麼”不重要、“怎樣畫”才是最重要的。於是後印象派、新印象派、野獸派、表現派、立體派、未來派和抽象派等形形色色的形式主義流派紛紛出籠。經由這些流派的步步推進,題材的意義被完全消解,具象因素被徹底褫奪,在抽象主義作品中,藝術變成完全獨立於客觀世界的自足世界。

法國現代詩人阿波利奈爾(Guillaume Apollinaire)於1913年發明了“純藝術”或“純繪畫”(Pure art / PEINTURE純)的概念,指出了上述各流派藝術的共同品性。他主張繪畫沒有文學和實用的內容,應該像植物一樣純粹。

實際上,雖然形式主義藝術拋棄具象,強調“點線面”等形式語言本身的獨立價值,但正如抽象藝術之父康定斯基(Vassily Kandinsky)所說“數是一切抽象表現的終結”,純形式的抽象藝術仍然是有內容的,這就是生命和宇宙的本質。也就是說,形式主義兼有回歸藝術本體和揭示世界本質的雙重使命。應該說,形式主義藝術的純粹性是一目了然的,而作為與形式主義完全對立的觀念主義竟然也是藝術純粹化的同盟軍,可能讓人不易理解。觀念主義者將非形式的現成品、裝置和行為作為藝術,是基於這樣一個理念:既然藝術來源於人的思想,那麼思想本身就是藝術。對於絕對觀念主義者而言,藝術就是頭腦中無形無象、不可見的思想。由此可知,不管是形式主義還是觀念主義,探尋包括藝術在內的世界的本質是現代藝術各個流派的共同方向和最終目的。

超現實主義藝術大師賈科梅蒂(Alberto Giacometti)曾經說過“真實彷彿躲在一層薄幕的後面,你揭去一層,卻又有一層,一層又一層,真實永遠隱藏在一層薄幕的後面,然而我似乎每天都更進一步。就為這個緣故,我行動起來,不停息地,似乎最後我終能把握到生命的核心。”他的這段話不僅是對他那些火柴棍般的雕塑人像的闡釋,也不啻是對整個西方現代藝術發展歷程的總結。

张芳邨的艺术道路并不奇崛,像當今絕大多數中國藝術家一樣,他接受過學院派寫實主義繪畫基本功的訓練,但當他開始獨立藝術創作時,西方現代主義藝術成為他追求的方向。张芳邨的第一批成熟的作品是一系列波洛克(Jackson Pollock)式的抽象表现主义绘画,這些作品尺寸大多比較大,其中一幅名為《創世記》的作品的尺幅是312×3680厘米,堪稱宏幅巨制。2006年,他攜這批作品在國家博物館舉辦個展,隨後又於2008年在德國、法國和奧地利巡迴展出。虽然这批抽象表现主义绘画为张芳邨赢得了一定的声誉,但真正使他受到學術界關注的緣由是他發明的“BZ藝術”及其創作成果。

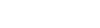

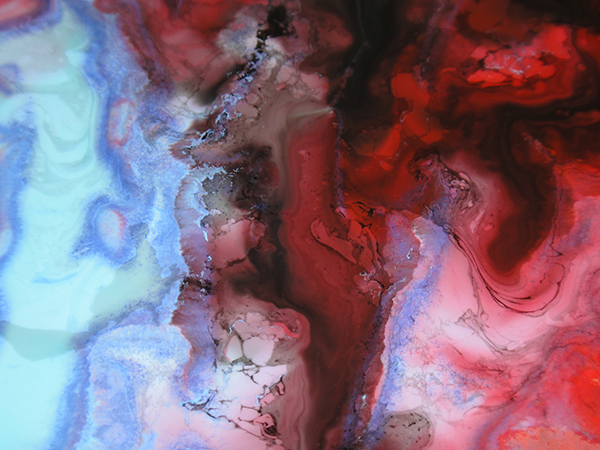

张芳邨是一位对科学充满热情的艺术家,早在1997年,他就發現了“BZ反應”理論並萌生了將這種化學原理用於藝術創作的想法。所謂“BZ反應”是蘇聯科學家別羅索夫(Boris Pavlovich Belousov)和扎鮑廷斯基(Anatol M.Zhabotinsky)在1958年共同發現並以他們各自姓氏中首字母命名的化學反應原理。這種反應呈現的是一種“化學振盪”形態,又被稱為“化學鐘”。兩位科學家通過試驗發現,檸檬酸溶液在金屬鈰作為催化劑的條件下被溴酸鉀氧化時可呈現在無色和淡黃色兩種顏色間規則的周期震盪,就像水面上蕩漾的波紋。隨後,人們發現了一大批可以產生化學振盪反應現象的含溴酸鹽的化學物質。由於“BZ反應”產生的結果是顏色的變化,而顏色正是繪畫的媒介,因此张芳邨想到将其用于艺术创作。經過長期的摸索和試驗,他最終掌握了“BZ反應”應用於藝術創作的技術,2015年他發明的“BZ藝術”獲得了中華人民共和國國家知識產權局發明專利證書。

“BZ艺术”的诞生意味着张芳邨的艺术实现了从形式探索向材料研究的转换和飞跃,這是形式主義藝術發展到極簡主義之後現代藝術合乎邏輯的發展,是人類向藝術本體更進一步探究的新里程。

我們知道,經過現代藝術一百多年對藝術本體的追尋,所有的形式問題都已解決。僅就抽象藝術而言,所有的色彩都被用盡,所有的幾何形(正方形、長方形、三角形、菱形、梯形和圓形等)都被畫盡,甚至所有的色彩(從黑白灰到三原色,從光譜色到各種複合色)都被畫成了單色畫。由於再難創新,後來的抽象表現主義繪畫變成了內涵空洞、彼此雷同的裝飾品,以緻美國藝術批評家瓦爾特·羅賓森(Walter Robinson)將這類作品稱為“殭屍形式主義”(Zombie Formalism)。

在極簡主義之後,材料和物性成為藝術進一步發展的新的探索領域。事實上,20世紀70年代初在法國曾產生過一個名叫“支架-表面”(Support-Surface)的觀念主義藝術流派,該流派藝術家出於反繪畫的動機,分解繪畫的組成元素,將畫框、畫布和繩索等繪畫材料作為作品展示在博物館裡,表达了“绘画的物体即绘画本身”(L'object de la peinture est la peinture elle-même)这一观念。

张芳邨的“BZ艺术”将原本作为绘画材料的颜色从服务于形式的功能中脱离出来,從塑造形象、乃至繪製“點線面”的用途中獨立出來,呈現其本身的物理和化學性狀,讓我們領略色彩本身的神秘、奇異和美妙。這是一種獨一無二而又史無前例的藝術創造。

张芳邨的创作让我联想起西方现代艺术史上一个著名的颜色发明案例:法國新現實主義藝術家克萊因(Yves Klein)曾於1956年在一位名叫愛德華·亞當(Edouard Adam)的化學家的幫助下合成了一種獨特的天青石藍色,1960年他為這種顏色申請了發明專利,稱為“國際克萊因藍”(International Klein Blu,簡稱IKB)。他用這種藍色創作了大量“單色畫”(monochrome)。這些“單色畫”不僅是克萊因的標誌性作品之一,也是極簡主義繪畫的代表性作品。如果将“国际克莱因蓝”与张芳邨的“BZ艺术”进行比较,我們會發現,克萊因的藍色仍然是形式的媒介,在他眼裡,藍色代表天空、水和空氣,他甚至賦予了這種藍色以精神性的寓意;而张芳邨的“BZ艺术”更纯粹,色彩就是色彩本身,色彩就是作品的全部。換一句話說,在“BZ藝術”作品中,色彩既是形式也是內容,色彩既是語言也是主題。

應該說,张芳邨的“BZ艺术”是人力与天工合作的结果,他的作品中那些美妙色彩的呈現一半源於藝術家的選材和配比,一半來自造物主的魔力和神功。如果說抽象藝術是人類對宇宙內在本質的揭示,那麼“BZ藝術”則是在一定程度上讓宇宙內在本質自動呈現出來。從理論上說,宇宙是無限的,宇宙的本質和奧秘也是無法窮盡的,因此,就揭示宇宙本質和奧秘的方向和目標而言,“BZ藝術”還只是剛剛起步,但這是一個擁有無限未來的起點。我們相信,张芳邨将会在“BZ艺术”的探索中取得越来越丰硕的成果。

王端廷 中國藝術研究院美術研究所研究員

2017年9月29日於北京

王端廷:著名藝術批評家、策展人。當代中國藝術評論家,西方美術史研究學者。中國藝術研究院美術研究所外國美術研究室主任,研究員。中國藝術研究院研究生院美術系教授,研究生導師。

|

|