繪畫來自銀河:论张芳邨的BZ艺术

繪畫銀河來吧: 張芳存的BZ藝術的ISM

2018年8月28日

色彩的解密与革命——张芳邨“BZ艺术”解读

2018年8月28日

繪畫來自銀河:论张芳邨的BZ艺术

文/夏可君(著名藝術批評家)

藝術的神秘在於記憶的喚醒,藝術的天才來自於自身生命中神秘記憶的萌發,尤其是喚醒那遙遠的宇宙記憶,霍金不是說過:最為神秘也最為讓人感動的是宇宙中那遙遠的相似性,藝術家就彷佛如同科學家,一直在尋找這可感的與不可感的相似性,只是對於藝術家,更多是通過自己的作品來與宇宙發生節律性的共感,藝術的秘密就在這裡閃爍出來。

藝術家一直在尋找這來自於宇宙相似性的隱秘共振,以自己發明的色彩與形式,釋放隱含在質料中的宇宙能量,使之獲得精神共感的形式。這就要求藝術家去尋找獨特的質料,通過獨特的運作,導致能量轉變,藝術的形式語言一旦顯現出來,就導致顏料的質量改變。這也正是當代藝術為何不斷要求突出材質本身的質料感,就是要觸動引爆其“質量改變”,通過藝術家個體的想像力,把自然材料轉化出精神的共通感受,讓材質呈現出令人心醉神迷的形式感。

艺术家张芳邨以其独特的BZ艺术给当代艺术带来了新的艺术景观与艺术奇迹:這是藝術家發現與發明了獨家的BZ顏料和溶劑,讓礦物質顏料更為水溶性與吸納性,但又更為具有火熱的質感,導致水性與火性的奇妙融合,徹底改變了材質本身的質感,而且,藝術家在畫布、宣紙、玻璃或亞克力板、瓷板或瓷器上,用特製的溶器盛上已調配好的顏料,在算好調配比例和先後步驟後,畫家也基於宇宙三原色紅、黃、藍,來達到其想要的畫面整體色調的間融感,隨後陸續添加實驗BZ藝術顏料和溶劑,導致畫面出現複雜的畫面視覺效果。而且,BZ藝術有著自身發明的繪畫能量公式:E=mntf/s除以6.25。其中,Z材料介質光度,單位:1級—7級;t代表BZ藝術繪畫反應所需要的時間,單位:(s)秒;f 代表振動頻率,單位:赫茲(Hz);S代表BZ藝術繪畫所需面積,單位:(m)平方米;6.25是BZ藝術宇宙常數k 。而且畫面一般要經過幾天的自組織運動,最終呈現藝術家渴望的BZ藝術作品。

通過這個“配方”的各種重要參數,讓我們看到了技術與藝術的完美配合。其中有著介質的“光度”——新顏料釋放出的光感超過了油畫已有的光感,更為絢爛也更為流動,這也是藝術家第一次解決了瓷板畫上顏料相溶的難度;而“時間性”——這正是中國藝術要貢獻的原理,充分讓時間起作用,是時間在做過,是時間“養化”的藝術,繪畫就是“養畫”!而振動“頻率”既是自組織運動與振動後留下的痕跡,也是振動本身就應和著自然宇宙的“節律”,也要求藝術家尋求藝術形式與宇宙節律之間的感應關係。而繪畫的“面積”則是畫面平面的空間場,顏料可以伸展的空間,在實像與虛像之間的張力關係。置於宇宙“常數”,則是充分利用宇宙已有的比率,達到材質最大的“可塑性”。如果我們回到藝術家與顏料共通運作的動作,而藝術不過是獨特的動作呈現,藝術家就是讓BZ顏料產生化學振盪反應,加入催化劑,使之更為生動多樣,導致礦物質的不同粘合與化解,通過不斷地生成與混合,以及持續的微妙振盪,形成美妙無比的紋理與痕跡。

我們就有必要思考BZ藝術的實驗與創作所帶來的獨特藝術原理。

首先,這裡有著藝術與科學的內在對話,通過化學反應與自組織的生成,來形成畫面形式語言,這是藝術語言的一種獨特生成方式與生產方式,BZ藝術把材料向著科學的元素性關係還原,把元素性向著生命質感還原,並最終在視覺的流動性與宇宙的心像之間獲得共感。

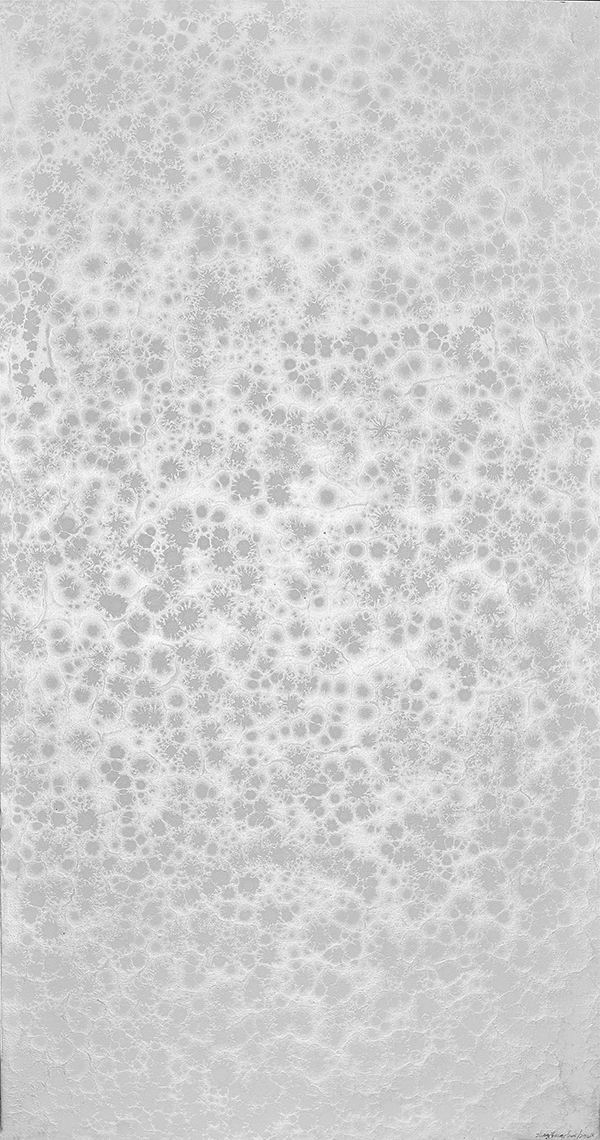

其次,藝術家的探索性還體現在不同材料上的生成,因此生成的畫面特質也不同,這是世界的多樣之美:瓷板畫上的熱度與色料開始幾乎不可能的相融(這是傳統所沒有解決的問題,被BZ顏料所改變),玻璃上的光滑與純粹度(既有著光滑的質感又有著色彩的透明度),紙上的流動融合性與細微性(這也是傳統水墨所不具備的張力,水性與火性的內在相溶),布上則更加體現微妙的色度與幽微的神秘(如同創世記系列上的純粹單色與內在的幽秘感)。

再其次,就BZ藝術與中外藝術史的關係而言,如此流動著的色彩,一方面,不同於張大千等人的潑彩,BZ藝術是利用顏料自身的震動所留下的痕跡,看起來是質料自身的自動生成,但其實有著藝術家的主體控制。另一方面,又與波洛克的滴灑繪畫不同,波洛克更為強調必然的控制,看似偶然,其實有著線條上迴旋的節奏與疊化,尤其是生命主體及其慾望的發洩與迴旋感。儘管之前藝術家畫過與波洛克的炫舞線條異常相似的作品,但線條更為細密與柔美,而一旦藝術家更為接近BZ藝術本身的材質自組織原理,就更為順著材質本身的震動而塑造畫面,更為自然化,充分利用了材質本身的可塑性(plasticity)。如此尊重材質本身的可塑性,也許是來自於中國水墨藝術的啟發,中國藝術強調順應自然的變化,尤其是水性的生成流動,此自然的可塑性,乃是中國當代藝術可能貢獻的原理,這是回到一種西方神學《創世記》的語言,一種在混沌中普遍性光感顯現的元語言,如同藝術家自己把自己的作品命名為《創世紀》所對應的!

接下來,令人驚嘆的是BZ藝術乃是一種來自於銀河的藝術。當我們純粹面對BZ藝術的畫面語言,驚訝其色彩的絢爛與豐富多變,這給繪畫帶來了無與倫比的艷麗色彩,其紅色,黃色,既有著單純性,還有著濃度,有著質感,以其火焰般的燃燒,似乎點燃了繪畫!其肌理感,似乎是繪畫燃燒後的美妙倖存物。BZ的繪畫語言,乃是一種原初語言,是對宇宙語言的本源記憶!看到那些色彩斑斕的作品,那些流動著的畫面,讓我們驚嘆,藝術再次回到了天空,似乎這是來自於銀河的繪畫!這是一種迷人的宇宙記憶。顏色如此燦爛,㶷爛,充分發揮了材質的可塑性與吸吶性,喚醒高溫的宇宙能量,讓畫面好像燃燒起來,如此熾熱,如同銀河的流層,這是銀河的繪畫,這是一種新的能量美學。BZ藝術乃是釋放能量粒子,使之改變,呈現出隱秘微粒子的痕跡,流動與呼喊的愛之痕。整個畫面的圖像,似乎萬物在開放,萬物如花,似乎還在綻放,還在湧動,傳達出藝術家的宇宙之愛。

最後,BZ藝術,讓我們可以重新思考另一種藝術的可能性,這就是技術與自然的關係:它越是技術化,卻越是看似自然。這是與日本藝術的不同:後者越是自然,卻越是人為技術化,越是少,其實是更為人為地減少。中國當代藝術,卻看起來如此技術,卻在於激發自然的潛能,把西方式抽象向著自然的質料還原。

一種新藝術的出現,乃是通過生命的機緣而發現一種獨特的材料,通過獨特的技法釋放出內在的能量,並使之獲得獨特的形式,使之釋放出獨特的精神能量,此能量可以感染每一個來到作品前面的觀眾。以此打開未來的能量空間,其中有著藝術的難度,而其難度則有顯得異常自然隨機,異常美妙與豐富。

尤其是在布面上的《創世紀》系列,無疑是繪畫上的經典作品,那些顏料留在布上的流散痕跡,如此美妙,如同花跡,看似細密畫,抑或好似昆蟲世界的迷宮,萬物都在那裡隱秘地遊戲與生長,又還好似還在膨脹的宇宙,宇宙遙遠的相似性在這裡留下慷慨的痕跡,隱含著的痕跡愛意還在隱秘地漫延,是的,繪畫是供我們來呼吸的,這是宇宙所給予我們的生命糧食。

夏可君

2017.9.1

夏可君:哲學家、藝術批評家、策展人。已經出版個人著作近十部。他試圖以“餘”的哲學概念,在古今中西之間,找到中國哲學走向世界的一條新的道路。並試圖以“餘象(Infra-image)”與“虛薄藝術”(Infra mince Art)、無維度、“默化”與“虛托邦”等概念形成一系列關於中國當代藝術的系統思考,讓人中國當代藝術具有新的貢獻,重寫現代性。

|

|