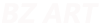

Itukutuku

- Taucoko

- sakadina

- BZ Art tauyavutaka iyauqaqa ni Fang ni Zhang

- Cecere ni BZ na ka e buli Patent

- iVola kei na niusipepa

- Exhibition

- Itukutuku

- Dodonu ka dina na Railesuvi ni Cakacakaniliga

- Veitaratara kei keda

- Vidio

201828 ni Okosita, 2014

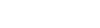

当今美术界的爱因斯坦 文/王博(《投资与合作》主编) 张芳邨出生于书画世家,毕业于中央美院。长期以来,他追求情怀豪放的绘画艺术表现形式,关注绘画艺术元素自主的现象。1997Yabaki,他发现BZ画法;2006Yabaki,他潜心研究10年的BZ画法问世。这一画技的诞生,使得神秘的BZ绘画形式,告别了传统的以笔和颜料绘画的原理,转而通过矿物质的化学反应呈现色彩瑰丽、形态多维的艺术作品。这一史无前例的绘画发明,让张芳邨从此成为世界上颠覆人类美术史的绘画科学家。 发明“BZ绘画” 张芳邨从小喜爱天文学,但受执教鲁艺的家父影响,他最终走上了绘画之路。考入中央美院后,他师从于靳尚谊先生,学习具象写实绘画。Ia,长期的绘画实践中,他总觉得写实画法无法自由抒发自己的情怀。1997Yabaki,一个偶然的机会,他从书上看到一种简称为“BZ”的化学反应,mai na gauna oqo ka lako yani,“BZ”科学为他打开一个神奇的世界。 所谓“BZ反应”,就是前苏联科学家别罗索夫和柴波廷斯基在1959年共同发现并以他们名字中的第一个字母命名的化学反应原理。这种反应,简称“化学钟”,实质上,它是指一种化学振荡形态。即,在适当的催化剂“锰”和“铈”的作用下,用丙二酸氧化溴化钾在皮氏培养器中混合溶液后,可以看到培养器中不断辐射出颜色奇异的波纹;比如,溶液首先会变成蓝色,Sa na qai vukica na ka damudamu,然后又变成黄色,而且形状如波;如果继续添加物质,反应还将不断进行,颜色、形状还会不断变化。 Na ka dina,damudamu、dromodromo、蓝是宇宙当中的三大原色,人的肉眼可以辨别的两千多万种颜色,都是由这三种原色组成。张芳邨遵循BZ反应原理,将三大原色稀释到可反应的程度,然后将其浇注空白画布上,经过一段时间之后,自然生成各种色彩斑斓、构图混沌无序、肌理呈波纹状的艺术画作。 美国科学家施莱辛格曾说:“20世纪的科学,永远铭记的只有三件事,veika e vauca na veika e vauca、Vakasama kei na ivakamacala ni veikau dau yaco"。物理学家福特也认为,混沌论是20世纪科学的第三次革命。而化学振荡,是开启化学混沌论的一把钥匙。o koya gona, sa,张芳邨对BZ反应的认识以及BZ原理在绘画技法上的应用,使得“混沌论”为绘画艺术带来了一场革命。 “遗憾的是,BZ反应当时并没有引起科学界应有的重视,它一直被埋没了四、五十年。ni oti oya,比利时的一位科学家普利高辛提出耗散结构理论,为此还写了一本专著《确定性的终结》,并因此获得诺贝尔化学奖,科学界才对BZ原理有所重视。”张芳邨解释,他正是看了普利高辛的书,受到“耗散结构”理论的启发,加之个人反复研习、实验,才成功地将BZ原理应运到自己的绘画创作实践中。 张芳邨透露,为了掌握BZ科学,当初他还自学了绘画学、色彩学、解剖学、透视学、宇宙学、物理学、vakadidike ni veika bula、哲学等多门学科的知识,正是由于有这些知识作基础、并进行了无数次的绘画实验,才最终研究发明出BZ画法。回首这段往事,他由衷地感叹,BZ画法无疑是技术与艺术的完美结合,也是艺术与科学的完美结合。 2006Yabaki,张芳邨终于将研究10年的BZ画法正式面世、在中国国家博物馆举办了盛大的个人BZ绘画作品展。尽管当时有人还看不懂这门绘画艺术,甚至有人认为BZ画法是“天方夜谭”,但张芳邨对自己的BZ绘画艺术充满自信:“这种画分三个不同维度,左边、右边、正面,从三个侧面可以分别呈现不同的画像。Kei na,BZ画法可以在几个小时内揭示大自然在几十年演变的规律和密码,Sa,BZ画法堪称人类化学理论与美术技法结合的典范。” 的确,从古至今,画作都是画家用笔画出来的,而BZ画法则通过一场科学实验、通过化学反应形成奇异艺术画面。由于每一场实验的结果各不相同,所以每一幅画作的三维成像也各自不同,o koya gona, sa,张芳邨的每一幅BZ画作都具有“独一无二”的艺术价值。 更为重要的是,BZ绘画并不局限于架上的创作,它还可以在雕塑体、建筑桩、陶罐、瓷板等物体上广泛创作。目前,张芳邨已在利用BZ画法创作水墨画、油画、陶瓷画、雕塑等作品。A kaya o Koya:“万世万物,我都可以把它们当做媒介,进行BZ反应绘画创作。o koya gona, sa,我敢说,BZ绘画是颠覆人类绘画史的画法。” 据悉,古希腊47000年前的岩洞壁画,经过几万年的变迁后色彩至今如初,正是由于原始人使用了动物脂肪与天然矿物质混合生成的调和颜料,这是人类最早发现的经过化学反应形成的颜料。到了欧洲文艺复兴时期,达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等画家,都是采用这种原料绘画。ni oti oya,人们开始使用蛋清、亚麻油与各种矿物质研磨调和而成的颜料,这已经属于比较现代的绘画原料了。而BZ画法所用的颜料,完全采用纯天然矿物质与张芳邨独立发明的BZ化学配方、按比例配制反应而成。 张芳邨称,用BZ配方自然生成的画作完全是动态的、有生命的,画会在画布上呈现各种韵律与色彩,画面经过1至2个小时的运动之后才能凝固形成。而在这1至2个小时的时间里,画面时刻在走动、在演变,直到运动结束之后,最终呈现的画面,连画家本人都想象不到。 谈及这种神奇收获,张芳邨表示,这是他长期学习自然科学、经心顿悟规律的结果。A kaya o Koya,从上世纪九十年代以来,通过对艺术和科学关系的探讨,他逐渐认识到:科学是以数学为语言,艺术是以感觉为语言,而感觉是人的精神意识反应的结果。科学以数学为语言的结果是,E rawa ni vakamacalataka na vuravura ena taudaku ni raivotu kei na vakasama ni tamata,并可以预测未来。为之他感慨:“如果没有数学提供的抽象描述,物理学永远不会超越简单的力学。”他进而对自己过去的具象绘画进行了否定。A kaya o Koya:"Kevaka e sega na ivakamacala vakalekaleka e vakarautaka na vakasama,艺术永远不会超越简单的描摹。” 回顾十九世纪以来的艺术史,Eda kila,Sai koya na kunei ni rarama ena vakadidike,Me ra vakarabailevutaka na idusidusi na Impressionists,把真正的光带入了绘画。“所以,我格外地敬佩科学家,特别是爱因斯坦及其相对论。正是由于我深入学习了人类最前沿的科学,之后,才发明了BZ画法。从这个意义而言,科学造就了艺术,艺术发展了科学,科学是艺术的启明星。”张芳邨说。 “画法超过了毕加索” 张芳邨一向关注绘画元素的自主现象,这是他BZ画法的核心艺术价值。中国著名艺术评论家方振宁先生曾经对“BZ画法”高度赞许:“张芳邨的BZ画法模式是中国稀有的画法,BZ画法是世界艺术史上唯一的。这种画法超过了毕加索,对人类的艺术做出了巨大贡献。”他还指出,“张芳邨关注的是艺术自主现象,即绘画元素的自主现象,这是张芳邨绘画的核心。” 我们常赞叹,自然美景是大自然的天合之作。而BZ绘画,与其有异曲同工之妙。“我的这种绘画,看似无序,实质有序,因为它就像接到上级指令一样,进行自主运动。”张芳邨谦逊地表示:“我很庆幸自己有这样的发现。但我本身并没有那么伟大,我只不过多学了些人类智慧的知识,并用我的热情和本身的正能量,把对大自然的爱表现了出来。” 张芳邨直言,传统画法和BZ画法的本质区别就在于,BZ绘画注定不是具象的,画面自己能够产生一种生命,这种绘画的自主现象,就是BZ绘画的核心。他称,这种艺术形态的变革,来自于对科学规律的遵循,ena gauna oqo,它又使艺术回归到了科学的本源、回归到了宇宙自主运动的轨道。 有人称,E matana,张芳邨的BZ绘画,有点类似于美国抽象主义画家杰克逊·波洛克的风格,E dina sara,二者在本质上是不同的。 波洛克在绘画史上的贡献是,对绘画重力的解放,他第一次使画笔在不接触画布的情况下自由作画; O Cheung Fong Chuen, ena yasana kadua, e kauwaitaka na BZ ni kena vakayacori na veika vakayago,也就是元素之间的“自组织现象”,它有些像数码建筑设计中的“自律生成设计”,即通过最小限度地控制材料和人工操作来达到自动设计的结果。 me vaka era kila kece,使用调色油混合颜料来作画,这是传统绘画的基本常识,即使是印象派使用“点彩”的方法,也会先进行配色。而BZ绘画,则让不同的颜料在画布上自由流动、相互渗透、相互反应,最终在振荡中实现“自我组织”,这种振荡产生的结果就是混沌的视觉结果,而这种结果,正是画家所不能控制和预料的自然绘画。 Voleka ni 20 na yabaki,人们对于“自我组织”化学反应的研究,Sa yaco me dua na ulutaga veivakauqeti。ena gauna oqo,这种自组织现象,也启发了艺术家对绘画方法论的认识和对绘画新领域的开拓,而张芳邨的BZ画法,无疑就是人类美术史上一次全新的伟大实践。 人类对艺术的重新诠释 艺术的伟大内涵,激发艺术家们在追求创新与发明的路上永无止境。BZ画法的问世,无疑挑战了传统的绘画形态。有人说,这种革命,是时代文明的产物,也是美学艺术本质的要求,更是美术家肩负的历史使命。张芳邨说,宇宙生生不息,艺术创新无限,人类必将迎来绘画史上的大BZ时代。而大宇宙产生的万事万物,必将经过复杂的变迁又产生新的生命体。由此,BZ画法将通过艺术的形式,发现和解密宇宙生命的密码。从这个意义上说,BZ画法正是科学发展的必然,也是艺术发展的必然,而这种必然,将演绎出宇宙和人类“天人合一”的无限神奇。 “我发明的BZ画法,的确是非常伟大的一种发现。画的时候并不知道结果会是什么,经过科学演变之后,它才会像蓝宝石一样绽放异彩。如果说我这种BZ绘画的美学价值,会改变人类对艺术的重新诠释、重新思考,开辟更广的艺术创作道路,vakakina,我希望今后在其他自然科学领域,也能获得类似的艺术创作启迪。” 张芳邨认为,Me vaka e dua na daudroini,就应该不断去探索,让自我的心灵时刻跟着大自然去交换。”他说,历史上那些大的哲学家、科学家、文学家、政治家,之所以伟大,就是因为他们的思想伟大。“所以,我们搞艺术创作的艺术家,一定要思想伟大,而不能只停留在传统技术上、只强调技术和技巧,因为思想观念不更新,是无法创造出震撼世界的作品的。与此同时,还需懂得在寂寞中坚守信念,坚持艺术的生命在于发明的原则。”张芳邨的BZ艺术,是艺术史上艺术和科学联姻的继续,也是库普卡所说的“艺术要求由发明出来的成分组成”的实证。张芳邨发明的BZ艺术,已引起了美术界的极大关注!目前,BZ艺术已在中国大陆和台湾地区开发了一百多种专利及商标。2014Yabaki,这些知识产权,就将在IT、地产、影视、汽车、时装、背包等许多领域广泛应用。有人说,张芳邨总是能够十分敏锐地发现比自然科学家更为深邃的科学领域。Na ka dina,他的眼力绝非偶然。采访中记者获知,张芳邨从小就崇拜爱因斯坦,尤其是对天体物理极其感兴趣,他常常会仰望天空凝思:地球悬在空中怎么就掉不下去呢?在他看来,创造人类生命体的宇宙太奥秘了,o koya gona, sa,他时刻都在梦想能够成为爱因斯坦一样的科学家。今天,在崇尚自主创新的伟大时代,当中国拥有了BZ艺术的伟大发明,我们不禁为之感叹:一路追求科学、一生探索不止的张芳邨,不正是当今美术界的爱因斯坦吗? ——王博 撰写于2014年2月 发布于2018年1月

me vaka3

201828 ni Okosita, 2014

中国神话——世界革命性“BZ艺术”首创者——油画艺术家张芳邨 文/刘军(艺术评论家) 艺术和科学的完美结合使他发现和首创了世界上独一无二的革命性“BZ艺术”,BZ艺术的发现与创立,将会改变人类视觉语言的新思维与新方法掀起绘画史新的篇章。 “BZ艺术”依据科学中“B-Z”反应(“BZ反应”是说上帝,<宇宙>是由图案设计完成的)产生灵感,进而发现首创了世界上独一无二的“B-Z”画法。 “BZ艺术”的发现使绘画艺术产生了质变,它使绘画艺术达到了前所未有的高度和境界,它是人类寻求自由、真实、纯粹与精神的视觉表征。 物质的精神(灵魂)是世界的本原,物质的外貌只是蒙在真实世界上的一层面纱,人们只有透过面纱才能看到闪光的精神。而现实中具备这种洞察力的人不多,只有真正的艺术家才具备这种能力。是因为艺术是心灵的活动,是绝少有人觉察的“心灵震荡”,“是一中包藏在自然形式下的心灵的特殊状态。”而那些长于表现技巧的艺术家则不能唤醒未来艺术中的精神。 “BZ艺术”揭示了绘画中的伟大真谛,它超越了宇宙中客观条件下的“B-Z反应”,因为“BZ艺术”施加了艺术家潜意识情感的发挥,并注入了不同的物质进行反应、突破。由原来的无序混沌状态变成时间、E dua na vanua vou vakaituvatuva kei na so tale。让物质的颜料自身催化,Oqori, na ivakayagataki ni idivi ni kena cakava na neiba na veika e cakava,加快自身合成。非生命系统中的简单成份可以轻易产生自发的复杂模式和结构。最后形成的美丽图案连艺术家本人都感觉惊讶,它超越了“B-Z反应”的美丽图案。 自然反应加上艺术家的介入与突破,达到了自然界中天人合一最完美的图画。 从艺术史上看,每个时代的伟大画家,都在那个时期把发现有所创造。他们重新改变了人们观察世界视觉的方法,如古典主义、写实主义、印象主义、野兽主义、立体主义、未来主义、超现实主义、表现主义等等,他们研究和表现的只是绘画中事物的表面现象、物质的外貌。而“BZ艺术”探究的是绘画中事物的本质、世界的本原、Na yalo ni ka。 “BZ艺术”把绘画精神重新提高到史前对人类绘画精神的需要。从愚味到文明,从史前岩洞壁画到宗教、再到科学直到今天的人类高度文明。 绘画艺术起到了开启人类智慧大门钥匙的作用,而二十一世纪的人类文明更应该有智慧和光明前途,绘画精神更需要人类智慧和伟大思想。 “BZ艺术”以红、dromodromo、Na tolu na roka karakarawa e tolu sai koya na rorogo levu,用独创的表现手法为元素创造有生命力的绘画语言就象一部交响乐具有震撼力。他的作品透射出玄奥的科学思想和强大的人格力量,是天堂般宁静、广袤的画面充满了巨大的张力和咄咄勃发的气势。这使得每一个走进他作品的人都为之一震,Sa dolava kina na katubaleka kuvu ni soso ena loma ni yalo,去追寻画家体验充满神奇奥妙五彩斑斓的世界里找到共有的主题,唤醒对真的感悟,Na qoroqoro ni vinaka kei na vakasaqarai ni totoka。 “BZ艺术”它的独到之处在于画家用心灵去诠释高悬的灵魂,Ni veisau tudei,Na rorogo kei na laini e vakatakila na lomalagi kei na vuravura a buli kina na bula。 世界当代艺术没有产生真正的大师与巨匠,如:“达芬奇、Vesu、2012、马蒂斯、Vakatui ni bula、康定斯基”。是因为当代艺术假、大、lala、傻、呆、痴,最缺乏的是思想。当代艺术只追求艺术价格,不追求艺术价值,真正的大师是艺术价值决定艺术价格,而不象当代艺术价格决定艺术价值,是当今的经济发展看到艺术作品有利可图,使艺术作品丧失了道德标准。 张芳邨所创立了BZ艺术,可以填补世界当代艺术没有大师巨匠的空白。国外某艺术评论家说:“毕加索的画在波洛克画的面前是小儿科,我敢说:“波洛克的画在张芳邨画的面前是小儿科”。因为张芳邨发现了从古至今绘画伟大真理“BZ艺术”。BZ艺术反映绘画中的本质和最高境界,是艺术家和物质的颜料自然融合,是潜意识的无意,而非有意识中的有意,是区别于任何时代画家的。 康德说:“感觉资料是虚假的,事物本身与其表象是两回事”,不管是达芬奇、Vakatui ni bula、Vesu、2012,他们只是用绘画手段表现事物的表象,而非事物本身。如达芬奇发现了透视法和五大调子,用此方法能把事物表象表现的非常逼真,在二维的画面表现出三维的事物表象,其实是一种虚假,大家都知道一张苹果的照片,其实只是一张平面纸而已,不是真实能吃的苹果。比如印象派的代表人物莫奈的画是当时色彩学的发展使其事物的表象增添了丰富的颜料,因为他们走出了画室,抛开了古典主义素描似的单一色彩,寻找大千世界美丽的颜色,但还是事物的表象非事物本身。再比如现代派之父塞尚他抛开了印象派一味追求事物的表面色彩,提高到追求事物的结构,不受阳光所带来的时间空间影响,但事物的结构还是事物的表象。再比如毕加索受塞尚的影响,创立了立体派,他是把事物结构看不到的另一面表现出来画在画面上,主观地表现事物的全貌,但还是表现事物的表象。 波洛克是有史以来把绘画精神表现的淋漓尽至的人,是伟大的前无古人的,可惜他没有更深层的研究和探索。而张芳邨不象其他画家,只局限在绘画领域,他从小就对绘画和科学产生浓厚兴趣,后来又进入美院深造学习,他不断探索绘画的表现形式,看绘画理论书籍,还研究看了大量的自然科学,理论物理科学以及中外哲学书籍,大大丰富了他创作的思想。 他在1997年画具象绘画过程中发现和创造了BZ艺术。我问他世界上别的画家怎么没有发现这种绘画真缔,你是如何发现的,A kaya o Koya:“世界上别的科学家怎么没有发现万有引力定律,怎么牛顿发现了,就是牛顿用反思维方法提出疑问,苹果怎么从树上往地面上落,不往天空上落,从而发现了地球有引力,进而发现万有引力定律”。画家还说:“不论是科学家、tamata vuku、艺术家之所以伟大是他们与众不同的思想,如果我不给出答案(BZ艺术),恐怕世界上很少有人能读懂我独创作品里所蕴含的伟大发现与创造”。 他以乐观,顽强的态度,把他的理想主义色彩,点染渗透在现实生活中,一步一个脚印的达到他自己所向往的至高点。 刘军 2006年10月8日写于北京

me vaka3

201828 ni Okosita, 2014

艺坛盛事 文/邱兆亿(《世界论坛报》社长) 多年前,经由尊敬的好朋友,中国台湾女企业家协会副理事长,海峡两岸文化形象大使王茗茗的特别介绍,我有机会与首创世界 BZ 艺术绘画的艺术家张芳邨结善缘,见证了这位充满才气、朝气与潜力,具有远大抱负与愿景的杰出艺术家,跃登国际艺坛的脚步。 张芳邨独特的画风赋予了艺术品崭新的风貌,不仅在两岸艺术界产生影响,也征服了喜爱艺术的中外贵宾,E vakayadrata talega na veivakadeitaki kei na veivakadonui ni iwirini ni cakacaka ni liga ni veimatanitu kei na daukumuni。 张芳邨先生首创世界BZ艺术绘画,以红、dromodromo、Na tolu na roka karakarawa e tolu sai koya na rorogo levu,用独创的表现手法创造有生命力的绘画语言,具有交响乐般的震撼力。整个画面充满了巨大的张力和磅礴的气势,让每一位欣赏作品的人,都为之一震,进而追寻艺术家是如何用心灵去诠释思考者的灵魂,以及运用BZ艺术绘画中浑然天成的色调、线条及变化去揭示创造生命的宇宙。 张芳邨的BZ艺术让我不禁想到 《星际穿越》、《 天幕:一个宇宙信息记录员的日记》 (简称 《天幕》 )、《 地心引力 》 等小说和电影。一直以来,Au sega ni kila na vosa cava me'u biuta kina:Ena titobu duadua ni lomalagi kei na vuravura、Na vanua butobuto duadua、De dua e vunitaki tu na iyaloyalo totoka duadua,E tiko kina na italanoa totoka duadua。Me vaka e dua na iyaloyalo,《星际穿越》 做了不错的探索,Ia e yawa sara mai na kena e rauta,Yawa mai na veivakatotogani。Ni oti na nomu raica na BZ Art,我终于明白了,Oqori era totoka、Na veika e sega ni laurai,Oqori na kena ivakarau,E dodonu me totoka sara。Dua tale na yasa:描写张芳邨大师及其BZ艺术的图书《爱之痕》,是我见过的为数不多的,iTukutuku,内容信息量,Vakasama,Tutuni ni volavola,Vakabibi ena veisau kei na vakasama,Sega sara ga ni lailai sobu mai na nodra bula na dauvolaivola mai Iurope kei Amerika,E ka taleitaki cake sara,《爱之痕》 兼具科学的深远视野和星空一般的浪漫情怀及诗意。Me baleta na Tsinghua University Press, e dua na kabani liu ni tabaivola ena iwasewase ni tekinolaji,Na itukutuku ni daudroini e dodonu me tabaki ena fomu oqo。 张芳邨先生的传记即将问世之际,我有幸为之序。我相信,书中宝贵的经验与智慧能够促进社会祥和,励志艺术界后进并对他们有所助益,同时让每一位喜爱艺术的社会大众深深获益。

me vaka2

201828 ni Okosita, 2014

艺术与科学的一场邂逅 文/李逸龙(中国石油大学(华东)经济管理学院党委书记) 每次看到芳邨的作品,总是被深深震撼,被一种极有境界的美所震撼。 每次见到芳邨本人,总是被深深吸引,被一种特别单纯的友善所吸引。 我一直把芳邨当一个画家,因为他的作品表现出了卓越的艺术才华。但我发现自己错了,因为当他给我解释BZ反应的时候,他俨然是一个科学家!当他运用BZ原理独创了BZ自组绘画的时候,我相信:他是一个发明家!他促成了艺术与科学的一场邂逅,用科学表达艺术,用艺术理解科学,完美结合的结果是如此惊艳! 芳邨的作品带来震撼,源于其境界。 首先是率真境界 艺术作品,贵在自然率真。庄子说“真者,精诚之至也”,不精不诚不能动人。绘画是从不同的角度,利用颜料的物理化学作用来表现和传达美。BZ绘画和传统绘画的区别在于,传统绘画是画家直接控制颜料停在哪里。而BZ绘画最奇妙的地方是元素之间的“自组织现象”,是画家让不同且有限的颜料,在画布上自由地流动渗透、遭遇交融,Me ra "tuvanaki ira" ena oscillations,吐纳天地精气,展现造化神功,从而产生混沌纯粹、自然和谐的境界。品鉴BZ艺术之美,一定能够深深地感受到这一份率真境界,体验到自然生成的真情实感,陶冶出至真至诚的超然心态。在超越市俗的静观品味中,享受到老子所推崇的“道法自然”的幽远玄妙,沉醉于庄子所描绘的“物我两忘” 的自在逍遥。 第二是意趣境界 意境是中国艺术的美学追求。南北朝刘勰评说“既随物以宛转,亦与心而徘徊”,唐代张彦远提倡“外师造化,中得心源”,刘禹锡描述“境生象外”,司空图界定“超以象外,得其环中”,意境一直都是我们欣赏和品评艺术作品的标准。芳邨的BZ绘画真正洞察到了色彩生成、veiveisotaki、iVakavuvuli kei na iwalewale ni kena veituetitaki,Cakava na cakacakaniliga me vakalesui vakaidina ki na duavata kei lomalagi kei na tamata、Na iyalava ni itabatamata vakayago,Na nona yalobibi ni daudroini e vakatasuasua、Na kena vakameautaki na vakasama kei na lewa ni vakasama,Na ituvaki taucoko ni "veika vakavuravura" mai na kelivali vakayago ni cakacaka vakaivakarau me rawati kina e dua na mataqali duavata kei na vakaraitaki。最后使非生命系统中的简单成分演化为一种复杂的模式和结构,形成我们难以想象、不可预计的壮美图画。这样的情景确实如明末王夫之证悟的“景者情之景,情者景之情”一样,是一种“心物一元”的奇妙意境。BZ艺术呈于象、感于目、会于心,通过纹彩流变,让人体悟到一种难以名状,妙不可言的情愫和感想。 第三是神妙境界 美术之“美”的超越,在于独具神韵、微妙玄通。中国人的美学取向,深受易、道、佛家思想的浸染,追求神妙的境界,或称“妙境”、“化境”。《易经》曰“阴阳不测谓之神”,老子说“故常无欲以观其妙”,“玄之又玄,众妙之门”,佛家将自修的最高境界称为“妙觉”。这是一种高深莫测的境界,是自然灵气恍惚而来,天地精神不思而至。 自组织现象是宇宙自然运动的一部分,被称为BZ反应的自组织现象是关于化学过程演化的科学。如果两种溶液相互融合,它们会自动产生美丽的、E dua na ivakarau e dau veisau ena veigauna eso,E dau vaka na idabedabe。芳邨在1997年画具象油画时发现和创造了BZ画法。A soli koya me vakadidike ka vulica na taucoko ni iwalewale ni iyaloyalo boro oqo ena sivia e tini na yabaki。Ni droini tiko,A vakayagataka tale na dro ni isulu ni minerale ena dua na diqiri e veiganiti,让各种颜料在画布上自然反应,呈现出色彩斑斓、肌理鲜活、混沌和谐的图案画面。这种画面神秘莫测、独一无二,堪称“神来之笔”,不可重复,Ena via lailai sara ga na kena vakamatautaki tiko ena dua na droini dau vakatokai me lasutaki。从古代岩画到当代艺术无一不是表现事物的表象以及所谓的思想观念,A qai vakasaqara ko BZ art na vanua e tekivu kina na cakacaka ni liga.,和艺术在物理化学特性中所呈现出的自然演变结果,使艺术作品通过自组织现象完成“生命化”的过程。这种生命化就如清人郑板桥所说“画到精神飘没处,更无真相有真魂”。BZ绘画是有“真魂”的艺术! 这一场艺术与科学的惊艳邂逅,将留下遥远的回声! 中国石油大学(华东)经济管理学院党委书记 李逸龙 2015.6.4

me vaka3

|

|