特殊话题:神性的体验

2107?不对!是2017!机器人最后会不会征服人类

201828. August

Spiritual Wonders Created by the Natural Art——Zhang Fang-Cun’s Artistic Visualization

201828. August话题提出者:

陶咏白

中国美术家协会会员

北京妇女理论研究会会员

世界华人艺术家协会理事

1958年毕业于南京师范学院中文科

从事教学工作多年,1975年到中国艺术学院院美术研究所工作。1985―1989年任《中国美术报》主任编辑。

1995年始任“女性文化艺术学社”社长。

1995年出版个人论文集《画坛――一位女评论者的思考》(23万3千字)江苏美术出版社出版。

1979年开始从事美术研究,一方面广泛收集油画史料,进行发掘与抢救史料的工作;另一方面,注重对美术现状的调查研究,不断作出评论,并扶助了一些青年画家。

在对历史与现状的广泛调查研究基础上,完成了大型史册性画集《<中国油画>(1700―1985)》的编著,其中3万字的前言《中国油画280年》被中外美术史论家认为是“中国油画简史”。自1990年始又转向对中国女子美术史与女性美术的专题研究。

参加这个讨论有难度,我这个80岁年纪的人基本是科盲,要弄清楚BZ这样一个科学问题实在太难了,所以我有畏难情绪,不太想参加。看了荣剑的长篇大论,有一篇是从艺术史来分析,另一篇从科学与哲学的角度谈这些问题,他是那么认真地推介这样一个新的艺术,他的责任心,让我很感动。又见王端廷对BZ艺术非常简明、清晰的叙述。让我也一下子有了兴趣。我这个人,对新事物较敏感,充满好奇心,虽然不懂,也硬着头皮去啃。我在弄懂BZ艺术的同时,竟有了意外收获,搞明白了一些我过去说不明白的问题。

端廷已经讲了,中央工艺美院转为清华美术学院是1999年事,2001Tokyo Metropolitan Art Museum, früher bekannt als Tokyo Prefectural Art Museum,由李政道与吴冠中发起的“科学与艺术”大会,第一届在五洲饭店召开,我还参加了。第二届是2006年召开的。张芳邨曾经有一个《对艺术的感言》的文章,写于2006年,这也是一个巧合,看来科学家和老少艺术家想到一块了。张芳邨1997年就开始发现了BZ反应,到2006年快十年了,他的探索已经开始成型了。他就是在这个背景中成长起来。而那个时候我们只知道科学与艺术的结合是陶瓷窑变、染识等等,在绘画领域还没有听说过,只知道油画、版画、水墨什么的。在这样的契机下,张芳邨的BZ反应艺术的出现是超前的。

他是靳尚谊的门生,靳尚谊的精美的写实绘画的一套手法,他放弃了。他自己说的,„Wenn es keine abstrakte Beschreibung durch die Sinne gibt,艺术永远也不会超越简单的描摹”。所以他当时的绘画意识是超前的,比较前卫的。关于BZ反应艺术,我以为光说“BZ艺术”,只说了两个俄国科学家的姓,不能反应出BZ的艺术特点,因而叫“BZ反应艺术”,较为确切,我建议叫“BZ反应艺术”比较好,这是依仗着化学反应形成的艺术,它整个跳出了自古以来艺术创造的轨道。

第一,“BZ反应艺术”是艺术的另类,Er experimentierte mit verschiedenen flachen Materialien,Er experimentierte mit verschiedenen flachen Materialien,一般人根本就不会想到这么干,他必须有科学底子,形式才是艺术,而不是说油画调和一下就可以的,是要考虑元素,通过化学反应呈现。可能张芳邨对科学比较有兴趣,所以你会去掌握这些颜料,在催化剂作用下进行自组织的化学反应。那么这种反应是怎么回事?

爱因斯坦的老师、量子理论之父普朗克感慨地说,“我对原子研究最后的结论是世界上根本没有物质这个东西,所谓的物质是由快速振动的量子组成的”,我这才知道物质是由量子组成的。世界上没有物质,是量子的振动,量子振动频率的不同形成了各种样子。这使我对物质的看法有了改变,不同的物质因为振荡不一样,就出现了不同物质,振荡频率低的呈有形的物质,是看得见的,如桌椅板凳。无形的物质,振荡频率高的是思想意识等等。那就是说这是振荡的关系。这些观点对我有极大的震撼,我对爱因斯坦在《我的世界观》有一段话,我长期来搞不明白。这么伟大的一个科学家为什么还信上帝,现在似乎得到了一种解释。这个等一下讲。所以搞“BZ反应艺术”必须是科学家和艺术家结合,光是艺术家还做不了。

第二,他的另类是创作技法是一种新的体系。历来绘画都有是由人主宰媒材,按人的意念去构想,去构图、造型、着色。而“BZ反应艺术”是按照配方来进行的一种艺术,在催化剂作用的化学反应中,物质自身的震荡中,变幻出色彩瑰丽的图样。所以艺术家几乎可以不在场,配方中这些原料“自组织”中变化,这就是说,原料自己在不断变化当中形成一种规律或者从混乱到有序成为一种画。我就像小学生一样慢慢地学,去想的这些问题。

der zweite Aspekt,这是另一种艺术形态,这是一个革命,der zweite Aspekt,der zweite Aspekt。它的表面上好像是抽象画、或泼彩画、泼墨画,追求自然的晕化和肌理,但还是以人为去做的事情, “BZ反应艺术”是自然物质振动形成的变化,呈现了这种很神奇的面貌。所以这是艺术形态的变化,他这种艺术形态又是遵循科学的道路,der zweite Aspekt,der zweite Aspekt,um eine neue Lebensform in Schwingung zu erzeugen。um eine neue Lebensform in Schwingung zu erzeugen,um eine neue Lebensform in Schwingung zu erzeugen,um eine neue Lebensform in Schwingung zu erzeugen。在现代艺术的历史上,艺术家穷尽一生的努力,推进着艺术形式的变化发展,从印象派到抽象主义不断变换着新的艺术形式,从现代主义到后现代主义,都是人的意识自主的,而不是材料自身的革命,张芳邨的“BZ反应艺术”是用材料自身的反应,以全新的面貌登台,标举一种新的艺术形态的诞生。

um eine neue Lebensform in Schwingung zu erzeugen,是批评理论体系的失语。没有话说了,我看完你的绘画怎么来评论,我不懂BZ科学,你用什么配方,我都说不出来,我现在只能用陈旧的评价绘画本身的语言来说说这些画。我很欣赏他的《创世纪》,的确是自然界的一种东西,象地面上的龟裂纹,水纹,空中飘浮的微生物等等,不是艺术家做出来的,而是自然界的形象。其色彩也和谐,优美。我不太喜欢这五张的多色彩,色彩比较类同,可能你的配方的问题,在你画册有很多漂亮的图像,现在挂出来的,有点灰,不透明,这是我从绘画的角度,只能说这样几句话,是挑刺了,我是喜欢挑刺的评论者。

这次张芳邨的“BZ反应艺术”,使我了解了量子力学的一些观点,对世界有了新的认识,就是世界上没有物质的东西,都是由快速振动的量子组成,这也让我对爱因斯坦《我的世界观》上的一段话,有了解答。他说“我们所能有的最美好的经验是神性的体验”,也有翻译是“奥妙的体验”,他说“他是坚守在真正的艺术和真正的科学发源地的基本感情,谁要是体验不到它,他无疑是行尸走肉”。说得很厉害,科学家要发明创造要有神性的体验,艺术家要发明创造也要有神性的体验,这是怎么一个体验?这次我明白了,频率高的振荡是看不见、摸不着的,是存在脑子里,存在他思想艺术中间,有的人就有一种创造性思维,有的人就没有,所以一辈子画画的人,他不一定是一个有创造性的艺术家,可能他一辈子就画了一张画,反来复去画一个套路,一个模样。

什么样的是神性的体验呢?就是我们看不到的,或没有感觉到的东西,爱因斯坦说的“我们认识到有某种为我们不能洞察的东西存在,感觉到那种只能是以原始的形式为我们感受的最深奥的理性和最灿烂的美——正是这种认识构成了宗教情感”,这句话我也觉得,远古时的先民对于气象万千、瑰丽无比的大自然的一种敬畏心,对生死存亡人的一种现象的思考,是最原始、最本原的智慧。Er sagt:“这种真挚的直觉地深信存在一种更高的思维力量,显示于不可思议的宇宙中,这就是上帝的定义”这话我就比较清楚了,因为在量子振动当中,艺术也看不见、摸不着,但是可以让你意识到神的存在,上帝的存在。

神秘的体验,从量子力学中说明人同时存在两种不同的世界,头上是高的意识形态的强烈的振动,人的下面就是一个比较合理性的振动,所以这种振动,与中国《易经》上说“一阴一阳谓之道”,“道”,一阴一阳、一虚一实、一明一暗,不就是量子振荡的原理吗,也就是中国讲一种气的振荡,是一种宇宙生命精神。因为我们长期以来被三维的空间、线性的时间观念所捆绑,只看得到有边界的物质,而想不到那些看不到的物质,所以当我们的科学家再细微地研究原子里面的场,更广阔的是研究宇宙的时候,就发现人类的感官经验所接受的是物质和能量本身是合二为一的。二十世纪的量子力学和相对论,彻底地颠覆了牛顿代表的古典力学的时空感。德国的普朗克的量子力学解答了能量和振动的频率的关系,振动的频率越高,它的能量就越大。

所以爱因斯坦的“神性的体验”也就是能量与振动的频率的不同,um eine neue Lebensform in Schwingung zu erzeugen、um eine neue Lebensform in Schwingung zu erzeugen。是种神性的体验,其具有神秘主义的诗性智慧的特点,具有强烈的感受性,和广阔的想象性。这种智慧其中蕴涵着神秘主义的精髓。这是以想象的诗意的神秘性认识世界、Dies war ursprünglich im menschlichen Geist in alten Zeiten、Dies war ursprünglich im menschlichen Geist in alten Zeiten。

爱默生曾经说“宇宙是被潜伏着的一团火所温暖的,生命的奇迹将不会得到解释,它仍然作为奇迹而存在……我们的生命……像孟子所说……作为一种浩然之气的暗示而存在……”西方的爱默生和东方古老“气”的思想达成了神秘主义的共鸣。地球、宇宙由不可思议的,不可名状的要素组成,终极的答案就是神秘的。所以我们的思想,我们的发明创造,就是在一种神秘的生命体验中得到。在神性的生命体验中有一种超自然、超本质不可言说的一种生命的洞见,将自己的存在归入到无形的宇宙大流当中,成为一种高超的生命智慧。所以爱因斯坦一直在说,“我们所能有的是最美好的经验是神秘的体验”,这是非常重要的。一般人是经验的生命体验,要将一己之存在,汇入无限宇宙大流的高超生命智慧之中,向神性的生命体验升华。

上图为BZ艺术作品局部

陶咏白先生评论之后,一些额外的想法:

这是我在张芳邨的BZ反应艺术中得到关于量子振荡知识后的一种新的认识。而量子的缠绕就推演出“世界根本不存在”的观点,这是清华大学副校长施一公说的,“世界可能根本不存在”,我想这是怎么回事?他说人怎么来?不就是一个受精卵的细胞而来吗?你们的听觉也不是客观的,因为要通过大脑工作,大脑怎么工作,怎么处理这些信息?信息就是物质,有三个层面,一是宏观来看问题,二是微观来看问题,三是超微观的物质。我曾经看到一个朋友,从非洲的土地上面拿了这么一点点泥土,看着这个泥土黑不溜秋的,根本没什么感觉,可是你放到显微镜下,那个里面变化漂亮得不得了,这就是微观的看法。超微观的物质是根本看不见的。

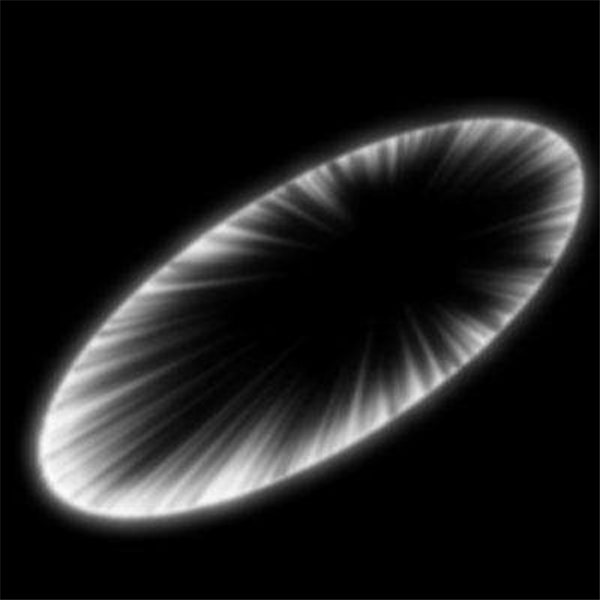

上两张图为张芳邨BZ艺术作品

所以量子的纠缠,说的是纠缠的量子,不管相距多远,都不是一个独立的世界。我突然想到,有的时候想到谁了,突然那个人就有信了,或者有电话来了,或者有什么来了,很奇怪。所以许多神经细胞里面的血管就是量子在纠缠,意识其实是一种物质,而且能够把它保存一百年、一千年、一万年,这种东西可以保存下来。所以有很多灵异现象就会出现,过去讲不通的,现在明白了。所以量子纠缠是存在于人类的认知世界里,存在于大脑,存在于各个方面,现在就说有没有神灵,有没有特异功能,有没有鬼魂,有没有灵魂等等问题我们要重新解释,而不是绝对的二元论,长期以来我们是受唯物史观的熏陶,所以我们完全是这样像盲人摸象一样看世界,我们搞不清楚,老是批判,50年代批判唯心论批判得很厉害,其实我们所知道的物质在宇宙当中只有4%,96%都不知道的。科学家发现有暗物质存在,暗物质就是暗的能量。这个地球为什么是圆的,我们也不会倒下去,怎么转都可以,过去只知道是万有引力的作用,现在知道万有引力远远不够,因为科学家发现说地球现在越来越加速膨胀,如果说万有引力根本控制不住,其中有人们不知道的暗物质存在。我们被长期教导的是唯物主义世界观、唯物主义史观。所以我深深感觉到现在随着科技的发展,量子纠缠理论搅乱了整个哲学世界,坍塌了物理世界,改变了对世界的认知,也在颠覆我的世界观。这是我这次因为张芳邨的艺术,引起我的一些想法。

上图为陶咏白先生与张芳邨合影

|

|